長野県の木曽地方を水源とする木曽川は、一宮市付近の下流域では大河の様相を見せる。橋を架けようとするとその長さは1kmを超えることからも、一般道路の橋梁数は多いとはいえず、渋滞ポイントになっていた。

一宮市から岐阜県の羽島市方面へ一般道で向かう場合に使う濃尾大橋は、東海道新幹線や名神の少し上流を渡っているが、ここも片側1車線ということもあり、橋の前後で渋滞する。

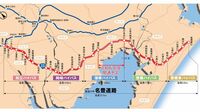

その解消策として、少し下流部分(名神・東海道新幹線の木曽川橋より1kmほど下流)で新しい橋の工事が進んでいて、いよいよ今年5月24日に開通することが発表された。

長さは取り付け道路も含めて1.6km。こんなに幅の広い川を江戸時代はどうやって渡っていたのかと思うが、かつての東海道は、「宮」宿(名古屋市熱田区)から、「桑名」宿(三重県)まで木曽川を含む木曽三川(他は長良川と揖斐川)を海路で迂回していた。

また、今回開通する新濃尾大橋のすぐ下流には、江戸時代以前にルーツを持つ「県営中野渡船」という無料の渡し船が運航されており、橋のなかった時代の風景を偲ばせている。

この渡船は橋の開通後は廃止されるといわれているが、この原稿を書いている時点では詳細はまだ発表されていない。

東海北陸道の一宮JCTに一宮稲沢北IC設置、名神の拡幅も

以上の他、一宮JCTのすぐ南側に東海北陸道とだけ出入りができる一宮稲沢北ICが2021年に設置されたほか、渋滞名所の「一宮IC~一宮JCT」間を片側3車線にする工事が進められ、上り線は2024年9月に完成し、NEXCO中日本は「渋滞緩和に一定の効果があった」としている。

近年、大きく変わりつつある高速道路の町、一宮は今後濃尾地方の道路交通の結節点というだけでなく、東名、名神、中央、東海北陸、北陸、東名阪、伊勢湾岸などの我が国の重要幹線への要としての役割がさらに向上していきそうだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら