「これは妻に相談だ!」 改正が相次ぐ育児休業 社労士が徹底解説する

さらに雇用保険法の

・出生後休業支援給付金

・育児時短就業給付金

の創設は、休業中または復職後の一定期間所得が減少する間の補償として労働者にとって大きなインパクトをもたらしました。

これらの改正の狙いは、男性の育児休業取得促進、そして子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現です。

会社は、本人または配偶者の妊娠の報告があった際は、育児休業がどんな制度でどんな休み方(働き方)があって、その間の所得補償は何があって相談先はどこで等を説明しなければなりません。つまり、小さな子を養育しつつ仕事と両立させることに積極的に関わっていく義務が生じたのです。

Aさんが「ぐいぐい来るな……」と思ったのには理由があったのです。

2.育児休業給付金の新設

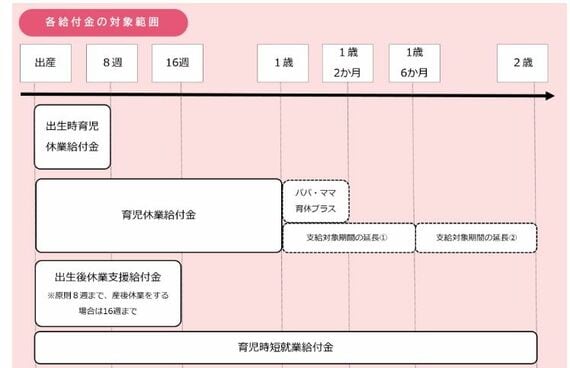

現在の育児休業の概要は以下のようになります。

今回は上記の中でも2025年4月の改正の出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金について解説していきます。

出生後休業支援給付金は、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大28日間支給するものです。

支給額は、休業開始時賃金日額(育児休業の開始前直近6カ月間に支払われた賃金を平均した日額)×休業期間の日数(28日が上限)×13%です。育児休業給付金が同計算式で67%なので、合計80%支給されることになります。

例えば、休業開始時賃金日額が1万円の男性が配偶者の出産直後に28日の出生時育児休業を取得した場合、2つをあわせて

1万円×80%=8000円(1日当たり)

が支給されます。

なお休業開始時賃金日額を計算する際に使用される賃金額は、税金や社会保険料等控除前の総支給の金額です。そしてこの休業期間中社会保険料は免除なうえ、給付金は非課税です。

通常の給与はおよそ20%は税と社会保険等控除が入り総支給の約80%が手取りになりますので、つまりこの給付金は一定期間については手取りと同じ額を補償する仕組みになっているのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら