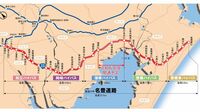

その議論の根底には、日本の高速道路の料金が諸外国と比べて高いこと、そして2023年5月に可決された「改正道路整備特別措置法」への不満がある。

高速道路の料金は「償還が終われば無料になる」として徴収されてきたが、この改正法の中では、有料期間を最長で2115年まで50年延長することが盛り込まれた。実質的に「半永久的に無料にならない」のである。

なお、日本の高速料金はたしかに高いが、多くの国に比べてトンネルや橋梁、高架や盛り土の割合が高く、建設にも維持にも費用がかかるという背景もあり、単純に「外国より高いから安くしろ」という議論は拙速な面もある。

また、地方で最近建設された高速道路は、通行料が無料のところも多い。

国や地方自治体の負担による「新直轄方式」で造られる道路である。その意味では、「日本の高速道路が一律にすべて高い」とはいえないことも、押さえておく必要がある。

国民民主党の新たな提案に対し、石破茂首相は国会の場で「あまりにユニーク、斬新な提案で即答できる能力がない」と困惑しつつ、否定的な見解を示している。

安ければいいわけではない難しさ

いま高速料金を巡る動きが目立つのは、先述した物価高騰にともなう価格への関心が高まっていることに加え、通勤や観光利用だけでなく、物流の費用やそれを担う運転手の労働環境などが注目されるようになったことにより、高速料金に敏感な国民を増やしているためだと考えられる。

適切な高速料金はどれくらいなのかという議論は極めて難しいし、こうした議論は道路だけでなく、競合する鉄道や航空機を利用する運賃・料金ともかかわってくる。

ただでさえ、各地で高速道路の延伸・充実に伴い、JRのローカル線が青息吐息になっている現状を見ると、さらに高速道路の通行料を下げれば、鉄道の衰退に追い打ちをかける可能性もある。

「安ければ安いほどいい」というだけでは済まない、複合的な視野が必要な課題でもあるのだ。

筆者自身もそれぞれの課題に最適解を出す自信はないし、立場によっても意見は当然変わる。高速道路を日常利用している人とまったく利用しない人とでは、実感や考える視座も大きく異なるだろう。

みなさんはこの問題、どう考えるだろうか?

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら