背景には、近年各地で問題になっているオーバーツーリズムの未然防止・抑制という狙いもあろう。

たしかに、一般論として観光・帰省などの移動は平日より休日のほうが圧倒的に多いため、仮に休日割引がなかったとしても、渋滞は休日のほうがひどくなると考えられる。休日の通行料が割引されていれば、なおさらだ。

そこで、利用の平準化を目指して、最混雑時の割引を廃止する方針としたのである。もともと休日の、特に地方での利用促進を求めて導入した施策であったが、需要に合わせて価格を決める値付けの原則からいえば、逆行する施策であった。

2025年度の除外期間は、7月19日(土)~21日(月)から始まって、8月、9月、10月、11月(2回)、1月、2月、3月と9回ある。計24日間の休日の割引がなくなるのだ。

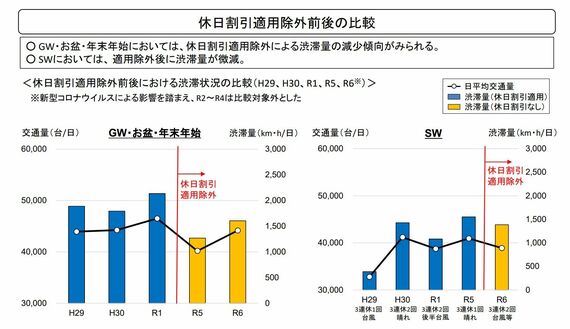

休日割引廃止の効果については、「第67回国土幹線道路部会」資料で報告されている。

それによると、大型連休・お盆・年末年始の通行量は、コロナ前の2019年と比較しても大きく低下しており、シルバーウィークについても2023年より2024年は少なくなっているという。

もちろん、通行量は経済状況や当日の天候にも左右されるので、正確な効果は測定しづらいが、「平準化」には一定程度貢献しているといえそうだ。

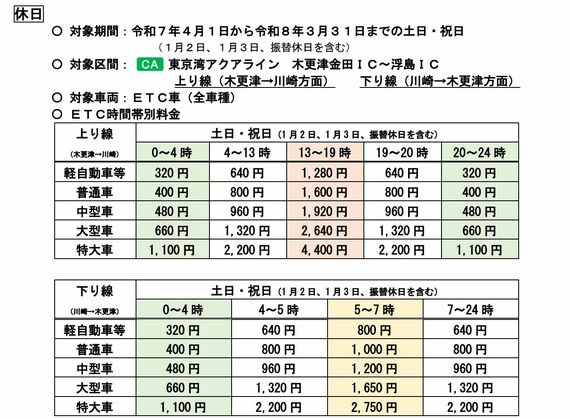

アクアラインでもロードプライシングを導入

休日の混雑が激しい東京湾アクアラインでは、2023年から休日の上り(千葉から川崎方面)の午後の通行料を引き上げ(13時~20時を通常時の5割増し)、逆に夜の通行料を下げる(20~24時を通常の25%引き)という「ロードプライシング」をすでに取り入れている。2025年度からはさらに料金の差が拡大した。

混雑する時間の値段を上げるのは、航空運賃などの運輸業などでは世界的にも常道である。

しかし、現今の日本は食費や光熱費など生活に欠かせない物価の上昇が顕著で、国民がモノの値段に敏感になっている時期だ。

休日割引の縮小や特定時間の通行料引上げは、当然その利用者にとっては実質的な値上げとなる。縮小を恨む声が一定数出るのも、やむを得ない状況での施策となってしまった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら