この時、筆者らは大きな誤解をしていたことに気付きました。

「災害」「被災地」「避難所」というと、命を守ることが最優先される極限の状況を思い浮かべがちです。しかし、発災直後の混乱を脱した後は、できるだけ普段と同じ生活水準を維持したいというのが、多くの被災者の本音なのです。

「着たい服を着られる」ということも、いまや日常の重要な要素の1つ。それを災害時でも維持することが求められているのです。

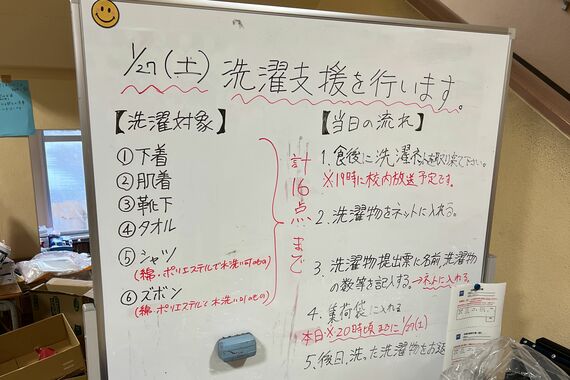

こうした気付きから、洗濯支援は単に「清潔さ」を維持するだけでなく、健康管理や精神的ケアにも直結する支援であることを再認識しました。そこから、洗ってほしいと思うものは何でも受け付ける、洗濯だけでなくクリーニング品も対応すると、支援の方針が決まりました。

長期の断水がもたらす洗濯環境の悪化

能登半島地震では、上下水道が被害を受け、広範囲で長期間にわたり断水が続きました。能登の地理的要因や道路の寸断により、復旧までに想像以上の時間がかかったのです。

避難所でも水が使えず、洗濯ができない状況が続きました。

水のタンクを使い、自分で給水をして二槽式洗濯機で必死に洗濯する人もいれば、車を運転して片道2時間かけて金沢市まで行き、コインランドリーを利用している人もいました。洗濯だけで1日が潰れてしまうという大きな負担を強いられていました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら