国家を束ねる「正統性」を失った各国指導者たち 4分の1が過ぎる21世紀、国家を束ねる指導者が消えた

これは日本だけの現象ではなく、先進国は、すべからく少子化と老齢人口の負担で苦しむ時代となったのである。

当然ながら人口の逆ピラミッド型構成は、若年人口にしわ寄せがいく。就労人口の減少は生産力の低下を導き、税の減少を生み出す。年金年齢の引き上げや、年金受給額の減額問題は、先進国共通の問題になっている。

こうした問題をより複雑にしているのは、これまで優位であった経済が、追いついてくる後進諸国によって次第に駆逐されつつあることである。

南北問題=東西問題

一般にこの問題は南北問題といわれるが、私は東西問題だと考えている。西欧とアフリカ、南米を見れば南北だが、地球全体の布置を見れば、西欧と非西欧との東西問題だといえる。

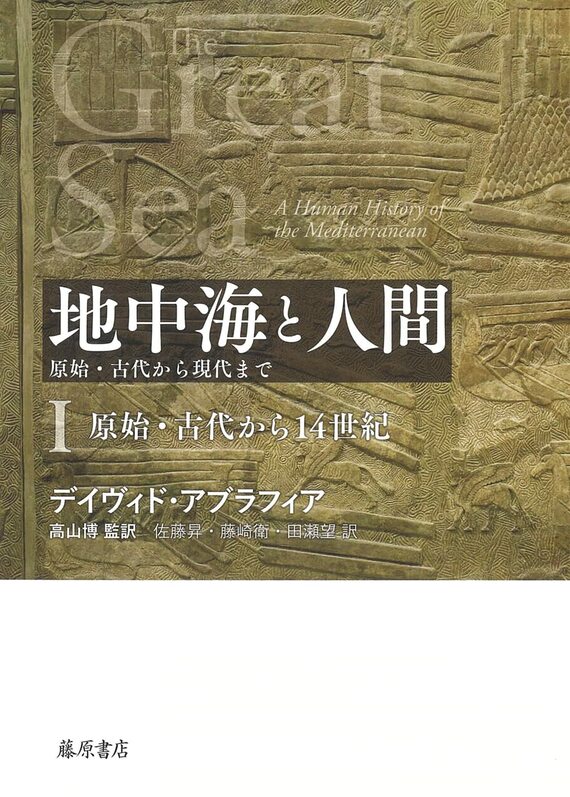

浩瀚な書物『地中海と人間』(高山博監訳、藤原書店、2021年)を書いた、ケンブリッジ大学名誉教授のデイヴィド・アブラフィア(1949年~)は、その中でイギリスの小説家、詩人のラドヤード・キップリング(1865~1936年)の言葉を引用してこう述べている。

「東は東、西は西、二つはけっして交わらぬ」(751ページ)と。

なるほど、東西の間には橋のない川が流れているということである。しかし、東とはどこを指し、西とはどこを指すのか。当然東西という言い方にこだわったのは西欧であるから、西欧が西であるということは一目瞭然だが、では西欧とはどこまでを指すのだろうか。

かつて私は今のクロアチアの首都ザグレブ(アグラム)に住んでいたことがある。オスマントルコがウィーン包囲に失敗し、1699年にオスマントルコとオーストリア、ポーランド、ベネツィアが結んだカルロヴィッツ条約によって西欧勢力が盛り返す直前、この都市はウィーン側にあってなんとか持ちこたえていた。

ザグレブのすぐ東がオスマントルコであり、そこから東が始まるとすれば、バルカンより東が東ということになる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら