2001年には初代iPodが発売され音楽のダウンロードが徐々に一般化していった。また、2015年にはApple Music、2016年にはSpotifyのサービスが日本でも始まり、「CDやレコードをリアル店舗で買う」習慣は完全に時代遅れのものとなってしまった。

そんな中で、オンライン空間ではできないことを模索した結果、こうしたタワレコの「体験型」ともいえる店舗の形が生み出されていった。「リアル店舗の役割とはなんなのか」を考えた結果、こうした「選択と集中」戦略が生まれたわけだ。

ちなみにこの戦略は、タワレコが意識的に採用している「マスコア戦略」にもよく現れている。これについて、前掲のインタビューで高橋は次のように説明している。

「コア」とは、「推し活をする人々」や「ファン」のことだろう。まずは、その中心にいる人々を「選択と集中」し、徐々に「マス」に広めていく。マーケティング的にいえば、「ターゲティング」になるが、それをかなり意識的に行っているわけだ。

ヴィレヴァンが行えなかった「選択と集中」

では、なぜこのニュースで筆者が「ヴィレヴァン」のことを思い出したのか。

実はヴィレヴァンは、タワレコが成功している「選択と集中」にことごとく失敗しているように見えるからである。そして現にヴィレヴァンの業績は芳しくない。

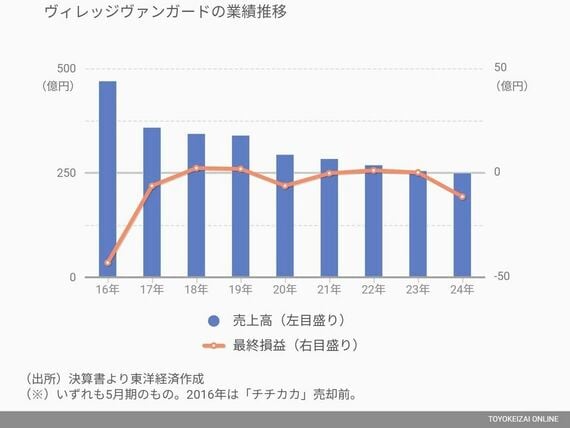

2024年5月期の決算をみると、売上高は約247.9億円で、前期の約252.8億円から約2%の減収。営業利益は9.15億円の赤字で、11.4億円もの最終赤字となっている。コロナを明けても、復調していないのだ。

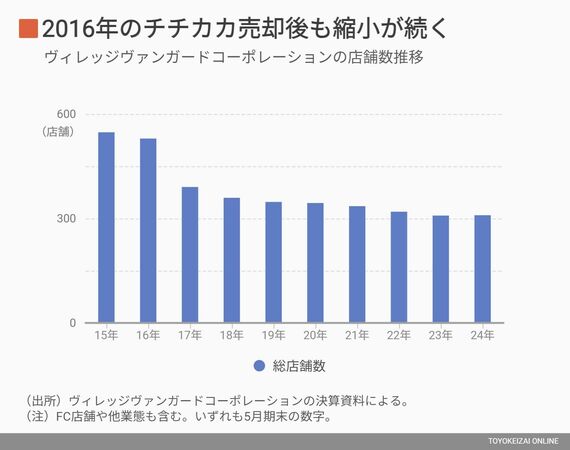

また、(他業態を含む)店舗数も、じわじわと減少し続けている。

この原因にはさまざまなことが指摘されている。

例えば、私が以前、本サイトにて「ヴィレッジヴァンガード全店まわるひと」(ヴィレ全)さんにインタビューしたときには、その不振の原因は、大きく分けて2つあると語られていた。

おそらく、ヴィレヴァンに通っている人ならばどちらも理解できるのではないだろうか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら