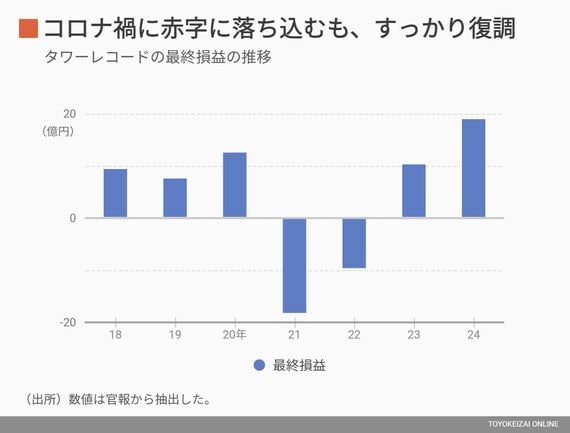

ちなみにコロナ禍前の2020年2月期でも約12億円の利益であり、コロナ禍前をはるかに超える業績になっているから驚きだ。

この躍進の理由について、同社のCOO(最高執行責任者)・高橋聡志氏は「応援する人を応援する」店舗づくりを挙げる(「『音楽はサブスク』時代になぜ? 最高益を更新したタワレコ大復活の理由」/AERAdot.)。

特にタワレコでは、売り場で働くスタッフが「応援したい」と思うアーティストがいれば、その知名度や動員数にかかわらず、なるべくインストアライブを実施し、その気持ちを支援しているという。

これによって、そのアーティストのコアなファンが店舗に足を運び、店舗での消費が伸びている。全国のタワレコでは年間で約1万回に及ぶライブが行われていて、今やそこは「ただのCDショップ」ではなく、「推しや推し仲間同士との交流場所」のような「スペース」としての価値を持ち始めている。

例えば、その本拠地ともいえる渋谷店は、2階がコラボカフェとなっており、5階と屋上がイベントスペースで、CDショップとは思えないほどだ。これだけでも、いかに同社が「スペース」としての価値を押し出す店舗になっているのかがわかるだろう。

いわば、現在の「推し活」ブームに歩調を合わせるようにして、「体験価値」および、そこに価値を感じる人々に「選択と集中」したことがタワレコの復活に大きな力を果たしたのである。

音楽のデジタル化がタワレコの変化を生み出した

タワレコが、「応援する人を応援する」方向に振り切った背景には、2000年代以後に進んだ音楽のデジタル化がある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら