話題沸騰!「類人猿分類法」は何がすごいのか 広島の急成長スーパーを支える人事戦略とは

岡崎さんから、「こういうことを考えているんだけど、心理学的な見地からみてどうだろうか」という相談を受け、僕も岡崎さん推薦の類人猿の本を読んだり、福山で数回にわたってセミナーのゲスト講師として参加させていただくことで、自分がもともとライフワークにしてきた性格分類や、そのほかの性格分類法と比べ、検討してみました。

性格分類というのは実はすごく歴史が深くて、占星術とか、エニアグラムなんていうと、それこそ数千年にわたる歴史があります。また、ユングやクレッチマー、シュタイナー、といった、著名な心理学者たちがさまざまな性格分類、あるいは性格類型法を提唱してきました。僕自身も、野口整体の体癖論をベースにした性格分類をずっと研究していることは、ご存知の方もいらっしゃると思います。

類人猿分類法「独特の強み」とは?

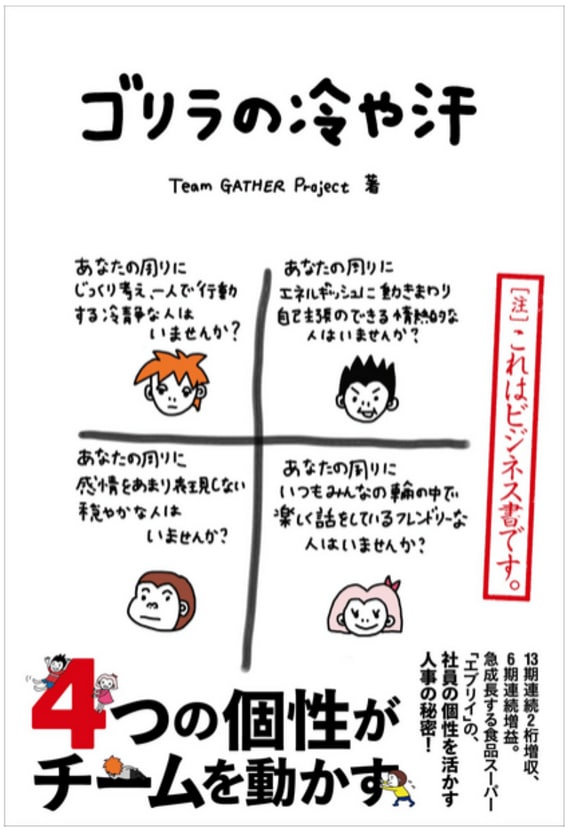

書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

そういう名だたる分類法と比較すると圧倒的に「新参者」の類人猿分類の実力は、どうなのか?

まず、ほかの性格分類法と比べて、分類法としてまったく遜色がないということは言えそうでした。そしてもうひとつ、類人猿分類独特の強みがあることにも気づきました。

たとえば、チンパンジーってどんな性格だと思う? と聞いたら、特に類人猿についての知識がない普通の人であっても「ちょっとお調子者」「集団で行動する」「明るい」といった答えが返ってきます。

同じように、オランウータンだと「じっとしている」とか「けっこう深く物事を考えていそう」とか、「好き嫌いが激しそう」という印象がある。

ゴリラは、映画「キングコング」のために、猛々しいイメージをもつ人も多いかもしれないけれど、ドキュメンタリーなんかでちょっと映像を見せると、非常に落ち着いた、平和的な性格とか、繊細さとか、いざとなると仲間を守ろうとすると勇気のようなものを感受できるでしょう。

ボノボは、一般的にはあまり知られていないけれど、やはり映像を見ると、愛情欲求が強そうとか、過干渉な感じというのが印象としてぱっと伝わってきます。

そういうふうに、類人猿というと、僕らは何も予備知識がなくても、ある程度のイメージをもっています。このイメージの力によって、ひとつひとつの分類について「こういう性格ですよ」と教えたり、学んだりするプロセスをかなり省略することができる。これが、ほかの性格分類にはない、類人猿分類の大きな強みとなっているような気がします。

このことを僕は、実際に福山で数回、グループセッションをやるなかで確信することができました。心理学的なトレーニングを積んでいない素人の方でも、1回2回のセッションで、かなり性格分類を使えるようになれる。それだけ僕らは、類人猿という存在に、思いのほか興味・関心を持っているんでしょうね。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら