小田急線「成城」駅周辺、かつては神奈川県だった 東急の廃線「砧線」の謎から見えた意外な歴史

さて、せっかくなので砧線の廃線跡を歩いてみよう。ほぼ多摩川に沿う2.2kmの道のりは、散歩するのにちょうどいい。

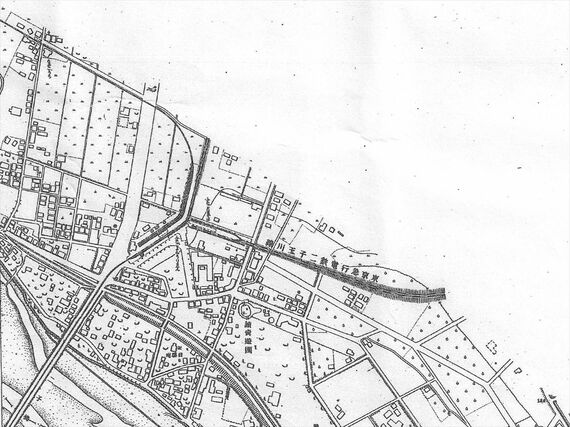

砧線は二子玉川駅を出ると、渋谷方面に戻るように弧を描きながら、現在の玉川高島屋北側の「花みず木通り」へと進んでいた。1942年12月の地形図を見ると、玉川高島屋の辺りには、田んぼマークが並んでいる。80年という歳月の長さを感じずにはいられない。

花みず木通りを200mほど進んだ交差点の角には「砧線中耕地駅跡」と刻まれた石柱が立っている。二子玉川園駅から1つ目の中耕地駅があった場所だ。この駅名からも、かつて、この辺りにどのような風景が広がっていたかが想像できる。

砧線は、玉電の支線だけに軌道線(路面電車)のイメージがあるが、1968年に撮影された中耕地駅付近の写真を見ると専用軌道になっている。実は、1945年10月、砧線は大井町線の一部(旧・溝ノ口線区間。現・二子玉川―溝の口間)、京王線(当時は東急傘下)とともに、軌道線から地方鉄道線に変更されている。

路面電車の支線、砧線は「鉄道」だった

この変更申請が行われたのは戦時中の1944年8月であり、申請の理由について、『東京急行電鉄50年史』には、戦時における輸送力増強の観点から下記のように記されている。

「当時、砧線、大井町線の一部および京王線は、わずか一部分だけが併用軌道で、(中略)実際は列車の運転、線路の構造、運転営業など、すべて地方鉄道に準拠して経営されていた。折から運輸通信省が、輸送力増強の見地から、軌道を地方鉄道に変更する申請があれば許可する、との方針を打出したため、当社は列車の運転能率向上を図ることとし、3軌道線を地方鉄道に変更する手続きをとった」

ちなみに変更申請前の1942年、さらにその前の1930年の地形図で砧線の軌道を確認すると、全線がすでに専用軌道として描かれている。つまり、地方鉄道への変更のタイミングで急ぎ専用軌道化したわけではなく、もともと専用軌道だったのである(開業時、沿線の大半が田畑や荒れ地だったことからすれば当然か)。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら