アップルは「キャッチアップ型」になった? イノベーションの季節は終わったのか

6月8日に行われたアップルの開発者向け会議(WWDC 2015)。その基調講演で発表された内容を振り返り、なぜ彼らが「One More Thing」という故スティーブ・ジョブズの名セリフを用いて、新しい音楽サービスをローンチしたのかを分析しておきたい。なぜなら、新サービスのローンチこそがアップルが作るデジタル製品の軸足を明確に移したことを示しているからだ。

アップルは、得意の音楽業界とのリレーションを通じて、今後も引き続き新しい世代に対しても最上級のブランドであるためにiTunesとiTunes Storeを中心としたデジタルコンテンツのエコシステムをアップデートし、「音楽販売」に関するブランドを一新することで時代に対応しようとしている。

アップルの躍進の原点には音楽があった

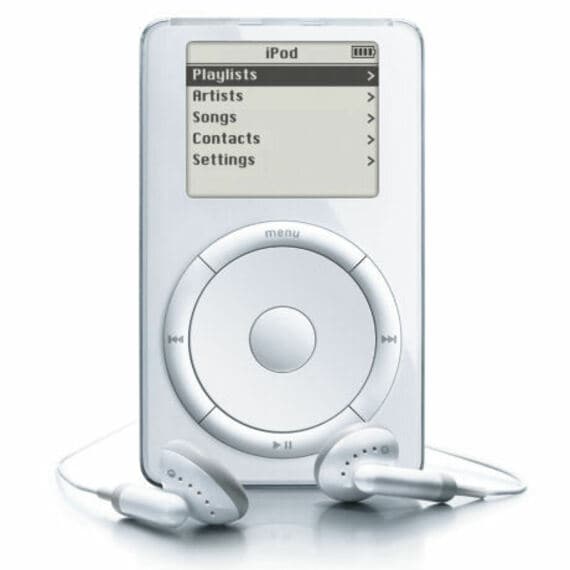

そもそもアップルの今に至る躍進の歴史の原点を振り返ると、そこには音楽があった。彼らがコンシューマー市場において大きな影響力を持つようになったきっかけは音楽プレーヤーのiPodだった。iPodによってアップルは、コンピュータを製造する会社から、コンシューマーエレクトロニクスの会社へと脱皮を始めた。

2000年代前半のアップルは、Macを通じて多様なデバイスがつながるデジタルハブという構想をアップルは持っていた。iPodはそのうちのひとつであり、パーソナルコンピュータであるMacを通じることでデジタルコンテンツを扱っていた。インターネットによってもたらされたデジタルコンテンツのネット流通革命を推し進める構想だった。

こうしたアップルの姿勢は、旧態依然としていた音楽業界に対するアンチテーゼの中で引用されるようになり、そのブランド力を一気に高めた。当時はネットを通じた違法な圧縮音楽データの不正流通が問題となっており、それに対抗するために音楽業界や音楽業界に近い位置にいる電機メーカーは消費者に対する統制を強めようとしていた。有り体にいえば、コピー制限を徹底することで、ネットに音楽があふれ出ることを止めようとしたのである。音楽業界とテクノロジーが対立する不幸な状況だった。

その状況に対し、古臭くなったデバイスをリインベント(再発明)し、アンチテーゼを掲げたのが、アップルだった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら