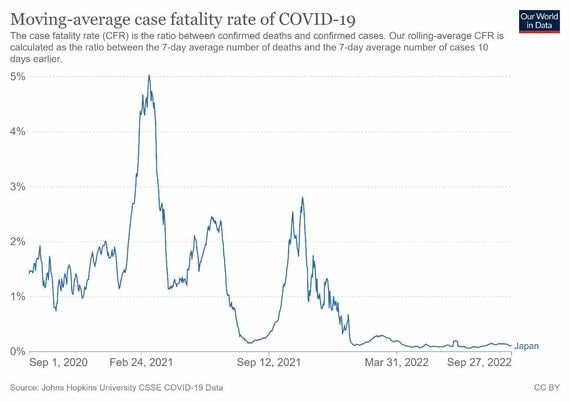

この問題を議論する際、まず注目すべきは、致死率が低いことだ。図1は、コロナ流行以降の致死率の推移を示している。イギリス・オックスフォード大学が運営するデータベース「アワ・ワールド・イン・データ」を用いて、筆者が作成したものだ。今年1月にオミクロン株の流行が始まって以降、致死率は0.1%程度に急低下していることがわかる。

(外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)

1000人に1人の感染者が亡くなるということは重大な事実だが、風邪であろうとコロナであろうと、一部の感染者が亡くなることは避けられない。心肺機能が低下した高齢者が感染した場合、ギリギリで維持している体調を崩し、不幸な転帰をとることがあるからだ。

では、オミクロン株は、どの程度、危険なのか。季節性インフルエンザと比較するとわかりやすい。厚労省によれば、季節性インフルエンザの致死率は60歳未満で0.01%、60歳以上で0.55%だ。オミクロン株と大差はない。

保健所と急性期病院が対応の中核に

オミクロン株の致死率が、インフルエンザと変わらないのなら、「2類」として扱うことは弊害が多い。それは、保健所と急性期病院が対応の中核となり、それ以外の医療・介護関係者が蚊帳の外に置かれるからだ。

このような医療機関が、今夏の第7波で果たした役割は限定的だった。厚生労働省が発表しているデータを基に、各病院の8月3日現在の患者受け入れ数を表1に示す。

即応病床に占める入院患者数の割合は、慶應義塾大学126%、順天堂大学125%、日本大学123%のように100%を超えるところもあるが、我々が調査した26病院中19病院は、第7波真っ只中の8月3日でも空床を抱えていた。兵庫医科大学の稼動率は36%、国立国際医療研究センターの稼動率は42%にすぎない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら