ECB、18年ぶりの戦略修正は「ハト派」へのシフト ラガルド総裁はあえて答弁で曖昧さを残した

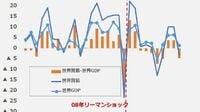

7月8日、ECB(欧州中央銀行)は1年半にわたる戦略見直し(strategy review)の結果を公表した。見直しは2020年1月に正式開始が表明され、2020年中に完了する予定であったが、パンデミック対応もあり半年間後ずれした。その前の見直しは2003年であったので、実に18年ぶりの修正である。ちなみに「次回は2025年」ということで4年後の見直しが宣言された。昨今の経済・金融情勢の移り変わりの早さから、機動的に修正を加える方針としたのだろう。

戦略修正の見どころはいくつかあるが、やはり「物価目標の定義変更」が金融市場にとっては重要である。今後、ECBの「次の一手」を読むうえでも影響してくることなので、その内容を簡単に整理しておきたい。今回、拙著『ECB 欧州中央銀行: 組織、戦略から銀行監督まで』(東洋経済新報社刊)を参照しての問い合わせもあったので、新旧比較しながら述べる。

のりしろ論を肯定したECB

物価安定の適切な尺度としては、引き続きユーロ圏消費者物価指数(HICP)が挙げられているが、これまで除外されていた帰属家賃も今後は勘案することになった。帰属家賃とは、例えば持ち家に対して家賃を支払っていると仮定した場合のコストを指す。欧米の帰属家賃は日本のそれに比べて上振れしやすく、今回ECBがこれを勘案することで物価目標達成がやや容易になったという可能性もある。

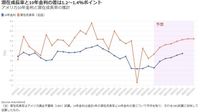

物価目標の定義を修正する理由としては、「物価の上振れ余地を確保することで政策金利が実効下限(ELB:Effective Lower Bound)に近い状態でも政策対応に余裕を与えることができる」と示された。これは一般論としてはそのとおりである。緩和手段のカードが残り少ない状態であるほど、物価は高いほうが望ましい。

しかし、これは「将来利下げするために、現在利上げすべき」といったようないわゆる「のりしろ論」の肯定でもあり、公式に掲げてしまうにはやや危うさがある。そもそも、市井の人々にとって「ECBの政策対応に余裕をつくる」ということが物価上振れを許容する理由になるのかという疑問があるだろう。今回の戦略見直しに際してはパブリックヒアリングも経ているのだが、本当にそれが活かされているのだろうか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら