バタバタと自主廃業、電炉を悩ます「四重苦」 五輪特需に沸くはずの建設用鋼材メーカーに異変

それでも再編は進まず

何年も前から、業界内では「人口減少により、鉄鋼需要はもっと縮小する。再編や統合は避けられない」(業界団体の会長を務める栗川勝俊・合同製鉄社長)といわれてきた。

経済産業省が4月17日に発表した電炉業界に関する調査報告書でも、「高炉メーカーで見られたような経営統合や共同販売会社の設立、技術供与などの業務提携からスタートした会社統合など、競争力強化に向けた積極的な取り組みを期待する」としている。

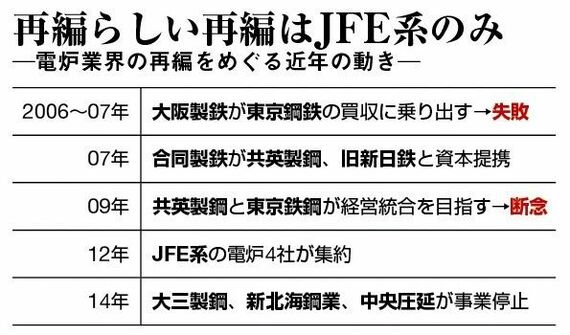

それでも、この10年で再編らしい再編といえば、JFEスチール系列の電炉4社が東日本大震災をきっかけとして12年4月に合併したぐらい。00年代後半にも再編の機運が高まったが、公正取引委員会が認めなかったり、ファンドの反対があったりで、実を結ぶことはなかった。

だが、再編が進まなかった要因は外部環境だけではない。最大のネックは「実際に合併しても効果が薄い」(電炉メーカー首脳)ことだ。電炉のビジネスモデルは、スクラップの収集から鋼材の出荷まで地域内で完結するため、地場産業の色彩が濃い。つまり、複数の地域にまたがる合併だと、大きなシナジーは生まれにくい。「せいぜい役員の数が減る程度」(別の電炉メーカー関係者)だ。

装置産業である鉄鋼業は、高稼働率を維持できるかが経営の根幹となる。それゆえ、単純な規模拡大のための統合ではなく、操業度を高めるために余剰設備の廃棄も含めた合理化再編が必要なのだ。

ところが、自社グループの競争力低下につながりかねない設備廃棄には、各社とも二の足を踏んでいる。鉄鋼業界の盟主である新日鉄住金も、複数の幹部が「電炉業界で話し合って決めること。うちは再編の旗振りをしない」と語るなど、及び腰だ。

「アベノミクスや東京五輪があっても、構造上の問題を解決できない」(大三製鋼の香取社長)。一連の自主廃業が独立系メーカーの淘汰で終わるのか、それとも、高炉グループも巻き込んだ大再編につながるのか。残された猶予期間が五輪特需のある6年しかないことだけは確かだ。

(「週刊東洋経済」2014年4月19日号〈14日発売〉「核心リポート04」に一部加筆)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら