日本が「戦わずとも負けてしまう」と言える根拠 現状の危うさを冷徹に分析する必要がある

これ以上、緩めようのない状態(全裸)で寒空の下を全力疾走しているようなものだとも。まさに言い得て妙である。そんなことに感心している場合ではないが、いずれにせよ、進むも奈落、止まるも奈落、痛烈な痛みを直視しまいとするかのようにアベノミクスは迷走を続けているわけだ。

インパール作戦との類似性

数字やデータを偽装し、不都合な難題に直面してもなお「それは感性の問題」と言ってはばからない為政者。問題の深刻さを軽視し、責任の回避に躍起になる権力者の姿を、私は先の大戦、その末期と重ね合わせざるをえない。

川幅600メートルの大河と2000メートル級の山岳地帯を越え、470キロを踏破し、イギリス軍の拠点「インパール」(インド北東部の都市)をわずか3週間で攻略する作戦が決行されたのは太平洋戦争末期、1944年3月のことだった。(113ページより)

そんな状況下においては、曖昧な意思決定と組織内の人間関係が優先され、無謀な作戦は発令されることになった。兵士は3週間分の食料しか持たされず、行軍中に攻撃を受けて多くの死傷者を出したにもかかわらず、大本営は作戦継続に固執。

イギリス軍の戦力を甘くみて、自軍の補給物資の確保をせず、当初3週間で攻略するはずが戦闘は4カ月に及ぶことに。結局は誰ひとりとしてインパールにたどり着けないまま、約3万人が命を落とすことになった。

だが、それほど凄惨な戦闘は、国内では華々しく報じられていたのだという。対峙する敵の姿を見誤り、あるいは意図的に偽って虚像をつくり出し、自国の姿さえみようとせずに粉飾する。報道も、そのようなミスリードに加担していたということだ。

なぜなら、空々しいスローガンの先に見えるのは「破滅」にほかならないからだ。しかも、権力者による支配のツケを払わされるのは、誰あろう私たちである。

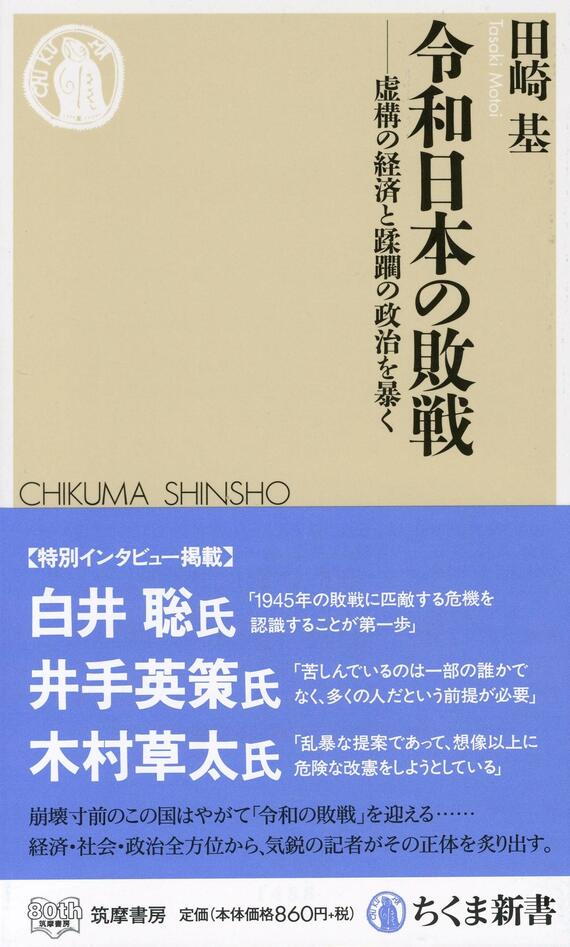

だからこそ個人的にも、さらに学び続けなくてならないと感じるのだ。そして、そのための“客観的な教材”としての本書の価値は大きいと実感してもいる。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら