子供の頃教わらなかった大人の世界の民主主義 多数決を機能させる「多様な意見の仕分け方」

「投票者の合理的無知」という言葉は、2001年に出した私の初めての本『再分配政策の政治経済学――日本の社会保障と医療』の序章と第1章に登場し、その後、一般読者向けに読みやすく書いた『ちょっと気になる社会保障』(2016)の「はじめに」にも出てくる。

『ちょっと気になる社会保障』では、「投票者の合理的無知と資本主義的民主主義」というコラムも設け、「ここでの問題の根本は、民主主義というのは、みなさんが小学校の教室の中で多数決で何かを決めたりするような状況とは大きく異なり、投票者が完全な情報をもって判断して投票しているのではないということにあります」と書いている。つまり、大人の世界の民主主義には、子どものころには教わらなかった「不完全情報の問題」というものが、どうしても出てくることになる。

では、民主主義の基礎をなす選挙、そしてその選挙の際の主役であるはずの投票者が、本当は公共政策についてはあまり情報、知識を持っていないということになると、実際の民主主義というのは、一体全体、どのように機能しているのだろうか。

民主主義のモデルを作ってみよう

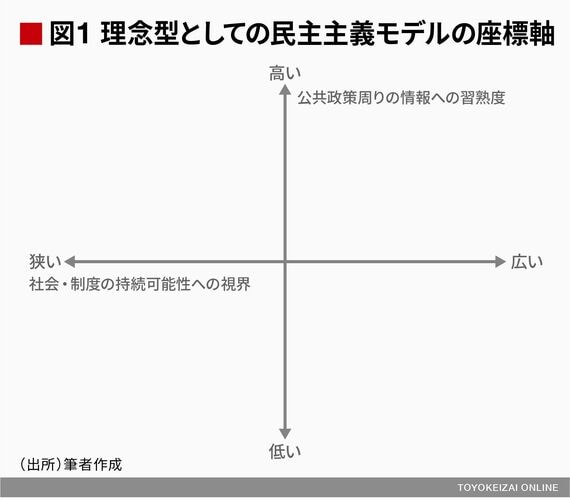

それを考えてみるのが、次のようなモデルだ。

世の中にはもちろん、公共政策に関する情報を、普通の人よりは持っている人もいる。その公共政策周りの情報への習熟度を縦軸にとり、上に行くほど公共政策に関して詳しい集団と考える。そして横軸には、「社会・制度の持続可能性への視界」をとる。

この社会・制度の持続可能性への視界とは何だろうか。

たとえば、表1を見てほしい。

地域医療政策を考えるとき、5年後の2025年を目標として政策を考えるのと、2045年を視野において考えるのでは、どうしても、今打つべき政策に違いが出てくる。2025年までの視界では正しい政策も、2045年まで広げると、そうでないおそれが出てくるからだ。実際、病院や診療所の投資期間などを考えると、短期的視界から導かれる政策の積み重ねが、長期的な政策として最適なものになるとは限らない。

つまり、先ほどのモデルでは、公共政策を考える際の、この視界の広さを問題としているのである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら