「金のなる木」よりも「問題児」に投資すべき理由 年末年始に復習しておきたいビジネスの鉄則

このように、ビジネスの陳腐化を避けるためには、ポートフォリオを組むことが重要になります。ビジネスでのポートフォリオの組み方は本当にさまざまで、次々と新しいものがつくられています。

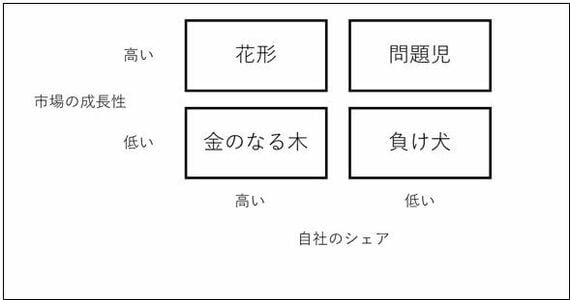

ここでは多くの方になじみの深いボストン・コンサルティング・グループの有名なポートフォリオ・マネジメントを例に考えてみましょう。さすがに最先端の経営学からすれば、このポートフォリオ・マネジメントもやや古くなってしまいましたが、ここではわかりやすさを優先して、これを使って説明してみましょう。

「問題児」もとても大切

このポートフォリオ・マネジメントでは、社内の事業を「市場の成長性」と「自社のシェア」に分けて考えていきます。市場の成長性が高く、自社のシェアが高い事業は、「花形」となります。

しかし、いつまでも成長し続ける市場はありませんから、そのうち「花形」事業の成長性も低下してきます。そうすると、「金のなる木」事業になるのです。企業にとっては、これは文字どおり、キャッシュを生み出す事業になります。

一方、市場の成長性が高いのに、自社のシェアが低い事業は「問題児」であり、市場の成長性も自社のシェアも低い事業は「負け犬」と呼ばれます。

企業の長期的な存続と発展にとって、大切なのは「花形」や「金のなる木」だけではありません。実は「問題児」もとても大切です。なぜでしょうか。

例えば、ニッチ市場でのリーダー企業に結構多いパターンですが、収益性はものすごく高いのですが、それほど成長していない企業があります。このような企業の事業のポートフォリオを見てみると、「金のなる木」の事業ばかりということがあります。

確かに、収益性はとても高いのですが、長期的な存続と発展という観点から見るとこのような企業にはやや危うさがあります。どんな市場でもいずれ成長率が低下していくものですが、それに従って、その会社も成長できなくなってしまうからです。

だからこそ、「問題児」を社内に抱えておくことは大切なのです。「問題児」を「花形」に育て、そして、「金のなる木」にしていくのです。そのためには、まずは、「負け犬」事業からは早めに撤退し、キャッシュに変えます。さらに、「金のなる木」の事業にはできるだけ投資をせずに、キャッシュを引き出します。そして、それらを「問題児」に投資し、「花形」にしていき、そこで競争力を保つようにするわけです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら