ハンセン病隔離政策で苦しんだ「孤島・長島」の今 「人権の島」を生きた人々の数奇な人生

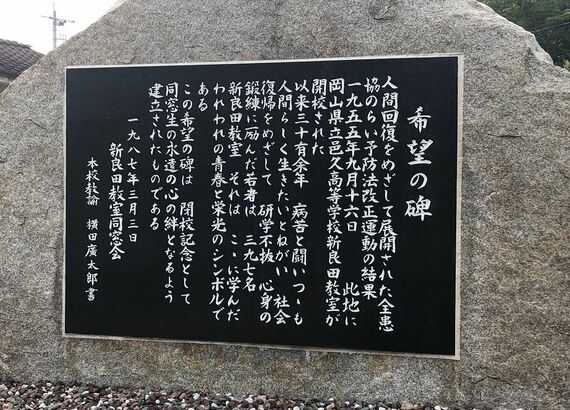

「当時の教員たちは、厚生省・県・医療機関と学校との板挟みでした。生徒たちには全身の消毒が義務づけられ、職員室の前のベルを鳴らすことで、初めて職員室への入室が許可されました。ある日、生徒の1人から言われました。『先生、私たちが職員室に入るときにベルを鳴らさないといけないという行為自体が、偏見と差別じゃないんですか。もう私たちは職員室に行くのが嫌なんです』と。生徒の気持ちは痛いほどわかっていましたが、教員たちは何もできない。それが現実でした。

ハンセン病は伝染しないことがわかっていても、変えられなかった。この日常をいつまで続けないといけないのか、という自分自身や国への嫌悪そして当時の記憶は消えません。ハンセン病への認識が転換期を迎えている今だからこそ、新良田教室という存在を風化させてはいけないと考えるようになったんです」

長島に生きた人々は、時代を重ねた現在でもハンセン病への認識があまり変わっていないと話す人も少なくない。

「今でもこの近隣には新しい飲食店やクリーニング屋などができません。偏見を作るのは簡単でも、消すにはその何倍もの時間がかかる」

ハンセン病とはどんな病気なのか? 愛生園で働いた元職員は、こう話す。

「誤解がないようにいえば、“貧乏病”ともいえる病気です。現在、全国の療養所にいる人々はほとんど完治しており、入居者と呼び方も変わりました。入院を続けているのも、ほぼすべてが後遺症によるものです。1971年以降は発生しても、リファンピシンのような抗菌薬の正しい投薬と治療を受ければすぐに感染力を失う『治る病気』です。

機能障害や知覚麻痺を伴い、一見すると手足や顔・目・鼻・指などの変形が起こることから、差別や偏見の対象になってきました。それ(隔離政策など)は、国や法律主導で行われてきたことを若い人たちに知ってほしい」

差別と偏見に苦しんだ人々の想い、その状況を少しでも改善しようと奔走した当事者たちは高齢化が進む。凄惨な体験の記憶を語ることを拒む人も少なくない。薄れゆく記憶を辿る“人権の島”を生きた人々の証言――。彼らの訴えはいまも続いている。

ハンセン病の歴史と過ち

ハンセン病とは、抗酸菌(らい菌)によって引き起こされる慢性の感染症を指す。皮膚とともに末梢神経に病変が生じ、手足の運動機能や感覚の麻痺といった病状が伴う。

1890年代からその存在は認識され、1899年に日本初の隔離施設が開設した。発症者は、1910年代後半から1930年代にかけて1万人以上確認された。当時は差別と偏見が最も強かったと言われる時期でもある。

1925年には国立療養所の設置が決定され、1929年には無らい県運動(らい患者が無い県)が始まった。

これは、国と民間が一体となった運動であり、「ハンセン病は恐ろしい急性伝染病である」といった、誤った情報を国が喧伝したことで差別や偏見が一層加速したのだ。

患者数が激減するのは、1947年に特効薬であるプロミン治療が始まり、1971年にリファンピシンという特効薬が使われるようになってからだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら