「数値目標はあるが目的のない職場」の対処法 目標設定に盛り込むべき5つの要素とは?

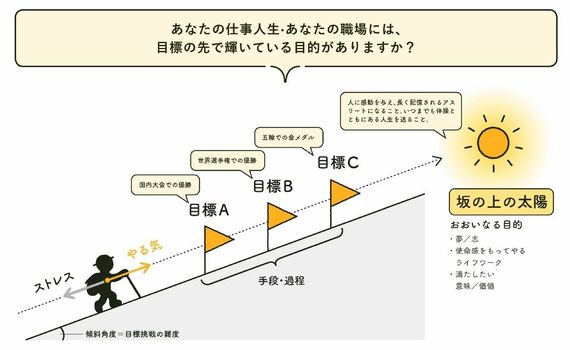

私たちはつねに坂に立っています。仕事をやるというのは、いわば坂を上っていく努力と言ってもよいでしょう。坂の傾斜角度は仕事の難度です。難しい仕事であればあるほど角度は大きくなります。私たちは坂の途中に目標A、B、Cを設けます。働く個人においても、事業組織においても、目標の設定は欠かせません。目標なき仕事・事業は、惰性に陥り、存続が危うくなるからです。

ただ、目標は往々にして、義務的、受動的、圧迫的になりやすいものです。目標管理制度と成果主義が多くの職場に導入されている昨今、数値目標をクリアしなければならないという恒常的なプレッシャーは、働き手に「目標疲れ」を生じさせます。悪くすればメンタル問題も引き起こします。「給料もらうための目標だから、やらなきゃしょうがない。がんばろう」だけの根性論では長続きしません。

いまの職場には「数値目標は溢れるが、目的がない」ところが多く見うけられます。数値的な到達点は目的ではありません。なぜ自分は、あるいはなぜ我が社はその数値を目指すのか、そのことが社会や自分にどんな意味や価値をもってつながっているのか、それが目的です。目的が語られてこそ、数値目標は生きたものになります。

そのために、私たちは「坂の上に太陽を昇らせる」ことが必要です。すなわち、目標の先で輝く意味の創出です。

太陽は坂道を照らし、エネルギーをくれます。意味から湧く内発的なエネルギーは強力かつ持続的です。目的は「あり方」を決めます。坂の上にどんな太陽を昇らせるのか。これはけっこう大きな問いです。

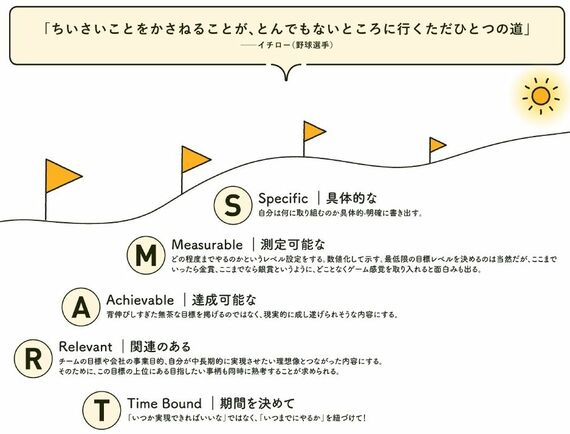

効果的な目標設定のための5項目

目標設定をするとき、盛り込むべき効果的な要素として「SMART」の5つがよく知られています。

Measurable 測定可能な

Achievable 達成可能な

Relevant 関連のある

Time Bound 期間を決めて

日々の業務において、また、個人のキャリアにおいて、目標を立てることはさまざまなメリットがあります。

人は漫然とがんばっても十二分に力は引き出されないものです。具体的に目標を置いてそれをクリアしようとすれば、そこにエネルギーを集中でき、具体的に能力を引き出すことができます。そしてそれを達成できれば自信、実績になります。達成できなければ、反省や修正も具体的に考えることができます。

また、会社にとっては、目標設定とその達成度合いによって諸々の管理がしやすくなります。実際、会社では「MBO(Management By Objectives):目標管理制度」を導入するところが増えており、それによって従業員の業績評価や能力開発に役立てています。

ただ、業務目標はややもすると、その数値・内容が独り歩きを始め、強制的なノルマになってしまう場合があります。そうならないために、上司と部下は目標を設定するプロセスにおいて、互いに目的を共有し、なんのための目標数値なのかを確認し合うことが大切です。目標はあくまで目的のもとの手段として活用されるべきです。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら