日本が「米中貿易戦争」に無策すぎる根本理由 地政経済学的に正しい中国の「富国強兵」戦略

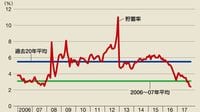

財政赤字の拡大によるリスクとして挙げられるのは、過度のインフレである。しかし、日本はインフレどころか、長くデフレから脱却できずにいる。日本の財政赤字が大きすぎるのではなく、少なすぎるのだ。

中国が保有する米国債は「武器」にはならない

なお、この財政に関する誤解に関連して、「中国は保有する大量の米国債を売却するという最終手段をもっているから、アメリカは中国と本格的に対立することはできない」という議論があるが、これも誤りである(参考1、参考2)。

そもそも、アメリカ政府が中国からドルを借りなければならない制度的な必然性はない。なぜなら、ドルを創造しているのはアメリカであって、中国にはドルを創造できないのだ。中国が保有するドルも、もともとはアメリカが創造したものなのだ。

アメリカ政府は、財政赤字をファイナンスするために中国からドルを借りているのではない。単に、アメリカの経常収支赤字が中国にドルを保有させ、アメリカの財政赤字が米国債というドルの最も安全な運用手段を提供しているにすぎない。つまり、米国債を保有しなければならない理由は、アメリカではなく中国にあるのだ。

中国がその対米経常収支の黒字は維持したまま、米国債の保有を止めようとするならば、輸出によって入手したドルを売却してほかの通貨に換える必要がある。しかし、これはドルの減価を引き起こし、中国の対米輸出競争力を低下させる。しかも、中国からドルを購入した者は、結局、そのドルで米国債を購入するから、米国債の買い手がなくなるわけではない。したがって、中国が米国債の保有を止めたところで、アメリカにとっては何ら問題ではない。

しかも、海外主体が保有する国債は、その国債を発行する国の中央銀行の口座において電子登録されている。中国が保有する米国債について言えば、それはFRB(連邦準備制度理事会)の管理下にあり、アメリカの国内法の下に服している。

このため、もし中国がアメリカに対して敵対的な行動を起こした場合には、アメリカは、中国が保有する米国債を没収できる。ありていに言えば、アメリカは中国からの借金を踏み倒せるのであり、それによって打撃を受けるのは、貸し手の中国のほうである。

中国は対米経常収支の黒字ゆえに、やむをえず米国債を保有しているにすぎない。中国が米国債を保有することで、より有利なポジションを確保しているのはアメリカのほうだということだ。

しかし、もしトランプ政権の関税戦略が功を奏し、中国が対米経常収支の黒字を解消したら、中国には米国債を保有する必要がなくなる。そうなると、アメリカは、米国債を通じて得ていた中国に対する優位を失うのである。言い換えれば、中国はアメリカに対する依存度を低め、より自立的になる。アメリカの中国に対する影響力がさらに後退するということだ。

これが、トランプ政権が仕掛けた米中貿易戦争がもたらす地政学的変化である。

だが、わが国はこの変化への対応を怠っているどころか、その予測すらできていない。ありえない「財政破綻」を心配して狼狽しているだけである。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら