努力しても何も差が生まれないのであれば誰も努力をしようとしなくなってしまうので、努力に応じた結果の差は必要だ。一方で自分の努力とは関係なく生まれたときに親から受け継いだ貧富の差が、どれだけ頑張っても消えないというのでは、努力のかいがない。祖先の資産格差が後々の世代にまで伝わっていくのは望ましくないだろう。

子供の幸福を願うのは世の親の常だが、子供が能力に恵まれるかどうかや、子供が経済的にどの程度成功するかは、運に大きく左右されるので親の思いがかなうとは限らない。親が子に残した資産に格差があったとしても、子から孫に残す資産には運の要素が大きく加わり、孫からひ孫へ、さらにその子孫へと資産が受け継がれていく間には、最初にあった資産格差はなくなってしまうように思える。しかし、運の働きは思ったよりも複雑だ。

政策で修正しないと相続した「格差」は残り続ける

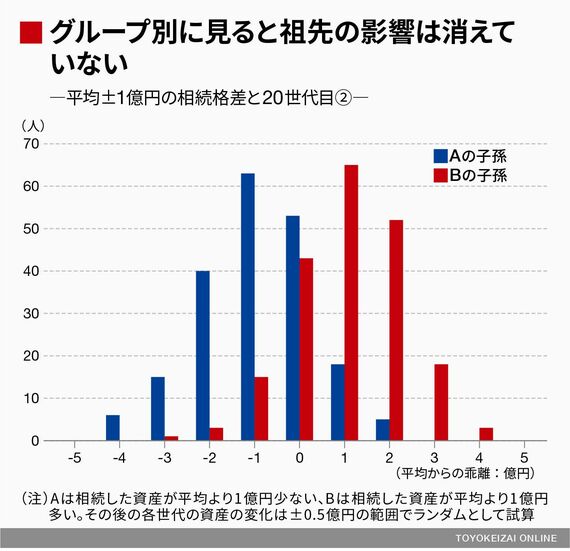

ここでは、400人の子供(第ゼロ世代)がいて、そのうちAのグループの200人は平均よりも1億円少ない資産を親から受け継ぎ、Bのグループの200人は逆に平均よりも1億円多い資産を受け継いだと仮定しよう。第ゼロ世代が次の第1世代に資産を残すときに、受け継いだ資産を0.5億円減らす人から0.5億円増やす人まで、運次第(ランダム)で決まるとする。

さらに第1世代から第2世代へ資産が受け継がれるときも、同じように「0.5億円減らす」から「0.5億円増やす」まで運次第、というように第20世代まで行くとどうなるか。

第20世代が受け取った資産の分布はよく見掛ける山型のものになってしまい、最初にあった明確な格差は消えてなくなってしまう。

ところが、詳しく見ると話はもう少し複雑だ。親から受け取った資産が平均よりも1億円少なかったAグループの子孫と、平均よりも1億円多かったBグループの子孫を別々に示すと、第20世代でもこの2つの集団の受け取る資産には明らかに格差があることがわかる。

この例ではAグループの子孫が保有している資産の平均は何世代経っても全体の平均より約1億円少なく、Bグループの子孫が保有している資産の平均は、全体の平均よりも1億円多い。

それぞれの個人を見れば世代が下ると偶然の要素が強く働いて祖先の影響は小さくなっていくが、集団として見ると、いつまで経っても祖先の資産格差がそのまま残ってしまっているのである。個人では祖先の影響が見えなくなっていくのだから問題はないとするか、集団として影響が永久に残るのは問題だとするか、考え方が分かれるところだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら