OPEC減産延長でも原油価格が上がらない理由 先行き50ドル台を超えて上がる可能性は?

夏の行楽シーズンを前に、旅行や帰省の計画を立てている人には朗報かもしれない。資源エネルギー庁が7月5日に発表した石油製品価格調査によれば、ガソリン価格は4週連続で下がり、レギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は130.3円となった。

主因は、ガソリンの原料となる原油の価格が低迷していることだ。もっとも、原油価格の動きが国内のガソリンの小売価格に反映されるまでには約2~3カ月のタイムラグがある。

2013年以前は1バレル(約159リットル)=100ドル近辺で推移していたが、2014年に入り同40ドル近辺にまで急落し、現在でも40~50ドルの価格帯で一進一退を続けている。なぜ、原油安が続いているのだろうか。

シェール革命で起きた構造変化

原油の価格を決める「需給」を見てみる。需要側はかつては先進国が主体だったが、現在では約半分を占めるのが中国、ロシア、ブラジル、インドなどの新興国になっている。経済成長により生産が拡大しており、個人消費の面でも生活水準が上がって個人に乗用車が普及しつつある。

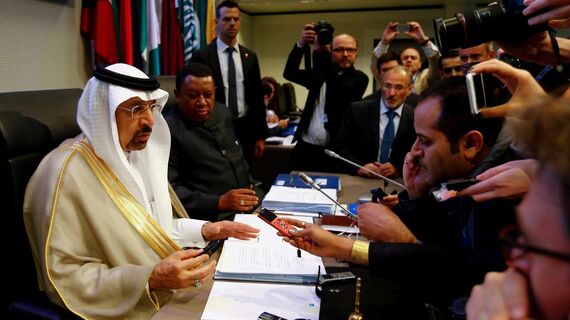

供給側を見てみると、とりわけ生産量が多いのは、中東諸国を中心とした石油輸出国機構(OPEC)や米国、ロシアだ。また、原油の取引をするのは石油会社や商社など実際に原油を必要とする人(実需)だけでなく、価格の変動による差益を狙う人(投機)もいる。

2000年代前半以降は、中国の原油に対する需要が大幅に伸びた一方で、原油の産出量は頭打ちになり、いずれは枯渇するのではないかとの見方が強まった。加えて、2007年に米国でサブプライムローン問題が顕在化すると、株式市場や利回りが低下した国債市場などから投機資金が流出。原油や穀物といった商品市場に流れ込んだ。

そのため原油の価格はどんどん上昇していき、リーマンショック直前の2008年7月ピーク時には一時1バレル=147ドルの高値をつけた。リーマンショックで相場が急落した直後も、米国の量的金融緩和政策や中国の景気刺激策により100ドル相場が続いていた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら