理解が追いつかない「発達障害」と生きる 医師も親も迷っている

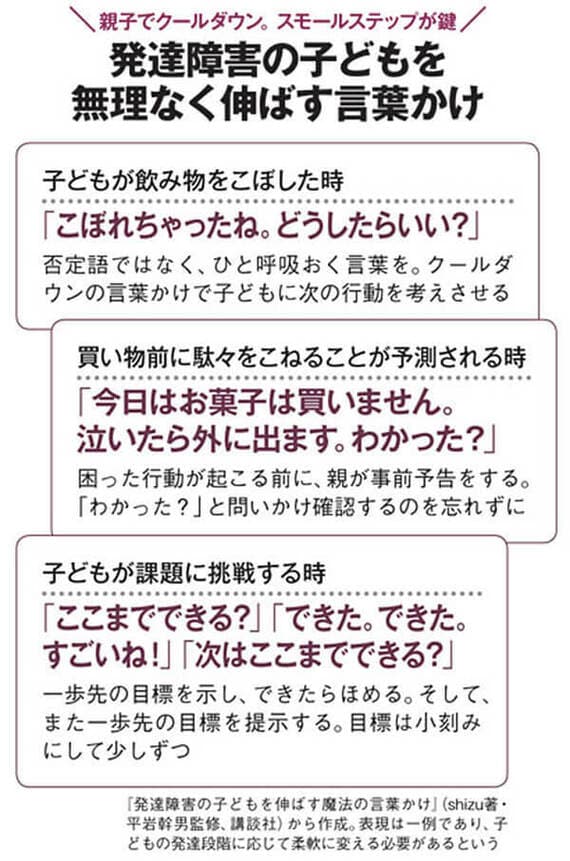

親子でクールダウン。スモールステップが鍵

ケンタくんは1歳半健診で発達の心配があると指摘され、2歳で自閉症スペクトラムと診断された。病院の言語療法や地域のクリニックでの運動・生活指導、自治体主催の親子教室などを渡り歩いてきたが、5歳になるまで一切言葉を発しなかった。母親は当時を振り返る。

「この子とは一生コミュニケーションはできないのかなと、諦めていた時期もありました」

ケンタくんと平岩さんとのやり取りにも、「適切な対応」のノウハウがいくつも詰め込まれている。他にも例えば、「スモールステップ」という考え方を取り入れた対応の仕方がある。少し頑張ればできそうな目標を手前におき、それがクリアできたらまずほめて、また小さな目標を与える。子どもが「できる」経験を積み重ねることで目標を達成しやすくするやり方だ。

診断直後が危うい時期

日本で自治体が行う発達支援の通所サービスは、小集団での療育が中心。半年待ち、1年待ちはざらだ。児童デイサービスなど民間の療育施設は「発達支援サービスの規制緩和もあり増えたが、その内容も質も玉石混交」(平岩さん)という。

せっかく適切な対応の「コツ」が存在しても、そのノウハウを伝達する適切な機関や専門家につながれなければ、「早期発見、早期絶望」になりかねない。発達障害の診断が早期化しても、レッテルだけ貼られて行き先のない漂流者を増やすだけだ。

東京都自閉症協会役員の小川高根さんは、こう指摘する。

「子どもの障害を受容するまでの過程は人によって様々で、時間もかかります。診断されて間もない未就学の頃が、親たちが一番つらく危うい時期。その時こそ周囲の支えが必要です」

小川さんは息子が3歳の時に自閉症と診断され、1年近く子どもの寝顔を見ては毎晩のように涙を流した。今はアロマテラピーの教室を開き、自閉症の子を持つ母親にもアロマの効用を伝える。