給料はなぜ上がらない−−6つの仮説を読み解く【上】

3月6日、福田康夫首相が異例の行動に出た。官邸に日本経団連の御手洗冨士夫会長(キヤノン会長)らを招き、春闘での賃上げを要請したのだ。財界のトップに労働者への分配を増やすよう、一国の総理が頭を下げる--。その光景は、この国の賃金がいかに異様な状況にあるかを示している。

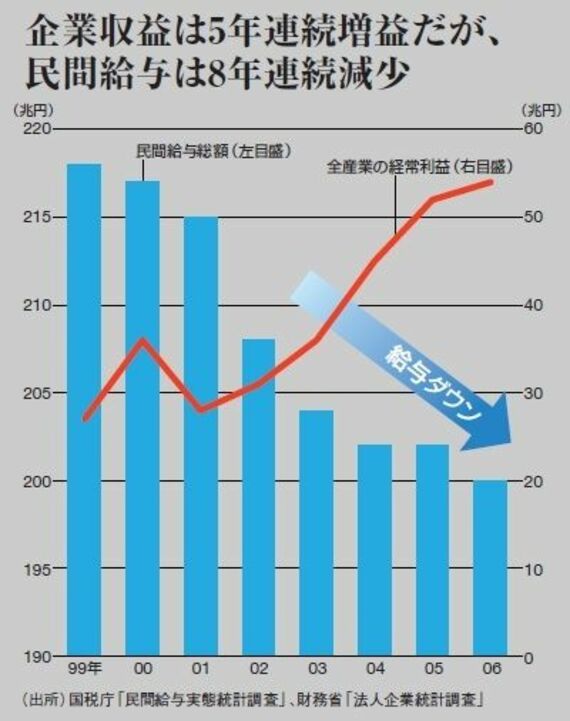

日本の民間給与総額は実に8年連続の減少だ。年初からはサブプライムローン問題で変調したが、現在の景気拡大期間は「いざなぎ景気」を抜いて戦後最長の6年に達し、企業収益も5年連続の増益を記録している。

ところがこの間、企業は獲得した付加価値の配分の比率を大幅に変えてしまった。賃金として労働者に配分する比率(労働分配率)を大幅に減らし、代わりに株主への配当や内部留保への配分を拡大させたのだ。

日本はいまだ途上国型の経済成長になっている。米国をはじめとする成熟した欧米先進国の実質GDP(国内総生産)の伸びは、その半分以上が個人消費の増加で支えられている。対して日本の個人消費は実質GDPの伸びの約4割を占めるに過ぎない。伸び率の半分以上を占めるのは輸出だ。賃金が増えないから個人消費は盛り上がらないという指摘は多い。

賃金とは労働サービスの対価であり、あまたある財・サービスの価格の一つにすぎない。とすれば、賃金の減少とは労働サービスの相対価値が低下したことを示している。つまり労働サービスの供給増、あるいは需要減という構造シフトが起きたということだ。

一方で、労働サービスは人間の唯一の生活の糧であるという意味では、特殊な財・サービスだ。その価格が長期間低下している事実は、日本社会が激変していることを示す。

果たしてこれらは本当だろうか。

こうした問題意識の下、六つの仮説を基に、経済学の視点で日本の賃金の減少を読み解いていく。最初は、多くの人々が実感しているグローバル競争の激化による仮説から始めよう。

グリーンスパンが苦慮したデフレ圧力の犯人

グローバル化が賃金低下に結びつくという仮説が広く受け入れられているのは、そのわかりやすさからだろう。アラン・グリーンスパン前米連邦準備制度理事会(FRB)議長は自著『波乱の時代』で、2004年に起きた予想外の長期金利の低下を「謎」と呼び、それを解く手掛かりとしてグローバルな労働者の供給増を挙げた。

グローバル化が賃金低下に結びつくという仮説が広く受け入れられているのは、そのわかりやすさからだろう。アラン・グリーンスパン前米連邦準備制度理事会(FRB)議長は自著『波乱の時代』で、2004年に起きた予想外の長期金利の低下を「謎」と呼び、それを解く手掛かりとしてグローバルな労働者の供給増を挙げた。

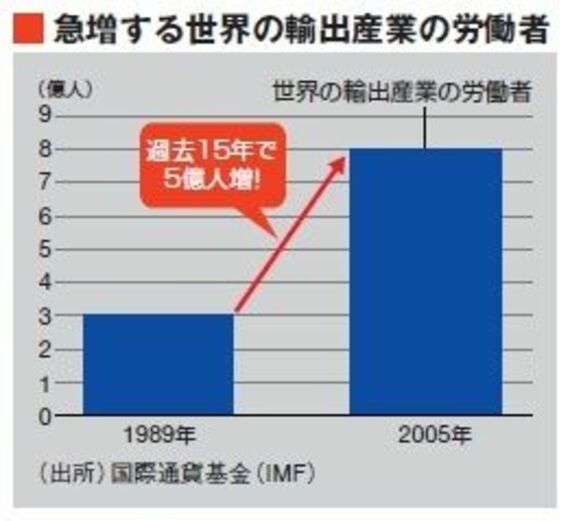

起点は1989年の冷戦の終結だ。これにより、教育水準が高く低賃金の旧共産圏の労働者が世界の自由市場に流入した。それより前に市場経済に移行し始めた中国、さらに90年代に入るとインドなど新興国も自由市場に参入した。

国際通貨基金(IMF)の推計では、05年の世界の輸出産業に携わる労働者は、89年より5億人増の8億人に達した。安価な輸入品により先進国では生産と雇用が失われ、職を失った人が新たな職を求めたために労働市場で競争が起こり、輸入品と競合しない産業でも賃金抑制は進んだ。仮説を概観すればこうなる。