新型インフル流行で顕在化、ワクチン増産の難題

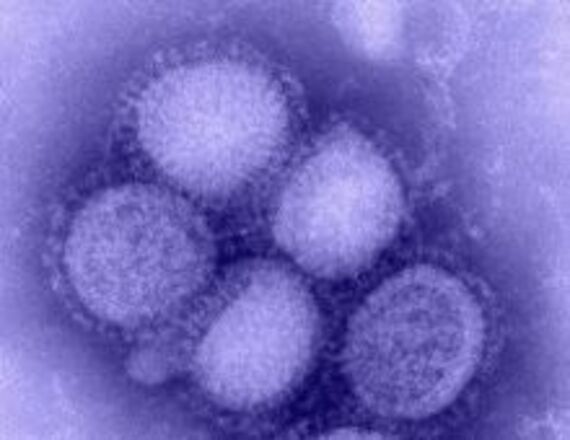

メキシコを発端に世界中に広がる新型のインフルエンザH1N1型(Influenza A(H1N1)、豚インフルエンザ)。WHO(世界保健機関)はパンデミック(世界的大流行)直前の「フェーズ5」を宣言し、警戒を呼びかけている。

日本でも急速に感染者が増えており、冬の流行シーズンには「第2波」として感染が拡大する懸念がある。ただ、「季節性インフルエンザと同等で病原性は低い」(国立感染症研究所の岡部信彦・感染症情報センター長)。医療水準が上がった今、1918年に大流行し、国内では39万人が死亡したスペイン風邪のような惨状は、まず起きないだろう。

しかし今回の騒動で、感染予防のためのワクチン製造における課題があらためて浮き彫りになった。

製造に踏み切るのか 揺れる新型ワクチン

5月上旬、日本にもCDC(米国疾病対策センター)からH1N1型のウイルス株が到着し、ワクチンの開発が始まった。6月中旬には準備が整う予定だが、実際に製造するかは別問題。日本では毎年、国立感染症研究所(感染研)が季節性インフルの流行を検討・予測し、厚生労働省が決定したうえで、メーカーが製造に着手する。通常は3種類の混合ワクチンを作るが、この中に新型を加えるかは検討中だ。「インフルエンザの流行を完全に予測することは不可能。ワクチン製造はわれわれにとって重い決断になる」(感染研の田代眞人インフルエンザウイルス研究センター長)。

一方、米国では季節性と新型のワクチン製造を並行して進めることが可能だ。仏サノフィ・アヴェンティスは、FDA(米国食品医薬品局)から新型インフルの指定工場として認可を受け、年間1・5億人分の製造体制を整えている。これに比べて日本では、規模の小さな4団体(化学及血清療法研究所、北里研究所、デンカ生研、阪大微生物病研究会)が年間3500万人分を製造する。