他方、自身を「王」になぞらえ、司法を無視して突き進むトランプ大統領を、保守色の強い連邦最高裁が追認するようなことがあれば、三権分立は形骸化する。いずれにしろ、アメリカの統治能力への疑念は高まり、世界の警察としての役割はさらに後退するだろう。

その空白を突くロシアと中国に西側はどう対峙するのか。ウクライナ停戦案でロシア寄りの姿勢を見せるトランプ大統領に対し、すでにヨーロッパはフランスやドイツが新兵役制度を導入するなど、アメリカ抜きの防衛力増強に突き進んでいる。理由は簡単。今後、ウクライナでどのような停戦が成立しようとも、プーチン体制が温存される限り、次の戦争までの「戦間期」にすぎないとみているからだ。

ただフランスでは、マクロン大統領が財政危機への対応で国内の求心力を失い、ドイツ経済の失速と併せてEU(欧州連合)の指導力が低下する可能性もある。これは26年のヨーロッパ最大のリスクだ。

生命線を中国に握られたロシア

そんな西側の混乱を歓迎するプーチン大統領だが、ロシアの足元も盤石ではない。戦時経済の景気浮揚効果は一巡、西側制裁と原油収入停滞で財政の余裕は限られる。今や生命線を完全に中国に握られた。民生品から半導体まで中国品の輸入なしではロシアは立ちゆかないからだ。

中国から見れば、ロシアは対米欧戦略の駒にすぎない。25年はトランプ関税の影響を新興国向け輸出の拡大で乗り切った。デフレや不動産不況は残るが、新エネルギーやハイテクなど、世界の製造拠点としての地位はさらに固まった。習近平政権はトランプ大統領との駆け引きに一定の自信を持ちながら、国外販路開拓と産業高度化で長期的な成長モデルを探っている。

そんな中、26年春には中国で米中首脳会談が予定される。対立構造は維持したまま、一時的なディールや融和が演出されるだろう。

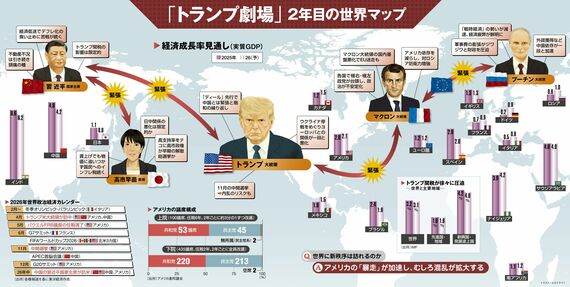

上図のように、世界の経済成長率見通しは日本を含め悪くはない。株価もバブルが指摘されるほど好調だ。だが、政治・外交の不確実性は世界の心理を確実に冷やし続ける。それによる「バイブフレーション」(雰囲気による不況感)が26年を覆いそうだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら