ドン・キホーテなどディスカウント系チェーンが絶好調!物価高なのに「安売り」できる納得のカラクリ

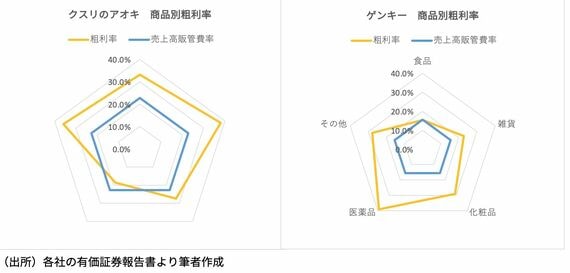

成長を続けるドラッグストア業界を牽引するフード&ドラッグも全く同様のロジックでできている。次の図はフード&ドラッグ2社の粗利ミックスを表示したものだが、これも薄利の食品を集客材とし、利幅の大きい医薬品、化粧品をついでに買ってもらい収益を確保する、という構造になっている。集客材というものは、購買頻度の高い商品で来店する回数を増やすため、他のジャンルより購買頻度の高い食品が効果的なのだ。

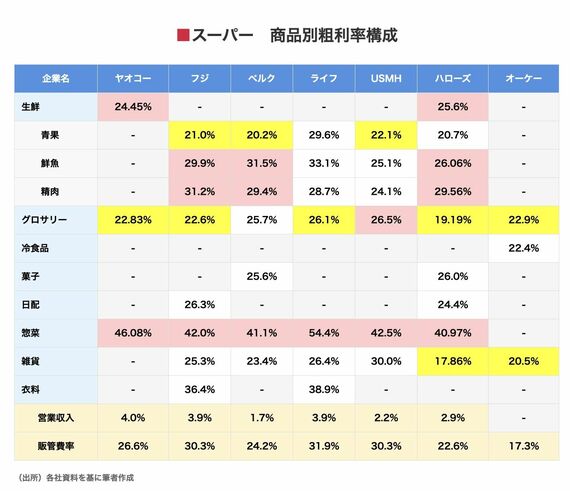

ちなみに、さらに細かく見ていけば、食品の中でも商品ごとの利幅は違う。以下はある程度商品別の粗利を公表、もしくは推計可能な食品スーパーを抽出して、集客商材を黄色で網掛け、収益商材を朱で網掛けしたものだ。

会社によって異なるが、おおむね、青果、グロサリー(一般食品)で集客し、惣菜と精肉、鮮魚で収益を確保するという傾向があるようだ。青果はスーパーの入口の季節感を彩る売場であり、収益より集客の効果が期待されている。

そして、工業製品であり競合と価格比較が可能なグロサリーは、薄利で安さを競うしかない、ということである。そして、価格比較がしづらい精肉、鮮魚、そして内製品も多い総菜で、収益を稼いでいくという構造が一般的なのである。

物価高に苦しむ消費者がお得に買うコツ

と、ここまで小売業の粗利ミックスの構造についてみてきたのだが、要は何を言いたいかというと、物価高に苦しむ消費者にとって「お得」なのは、各社の集客材を買うことだ。薄い利幅で買うことができれば、少なくともコスパはいい可能性が高く、結果的に安い買物ができる確率は高くなる。

つまり、食品を買うのであれば、食品以外の収益材を持っているチェーンで買うほうがリーズナブルに買える、ということである。ただ、食品の品揃えは圧倒的にスーパーのほうがいいわけで、ディスカウントやフード&ドラッグだけでは必要なものを買い揃えられないかもしれない。つまりは、面倒でも複数店を回らないと全部揃わない、という状況になりつつあり、節約志向を追求するにも、かなり手間がかかる、ということであろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら