ドン・キホーテなどディスカウント系チェーンが絶好調!物価高なのに「安売り」できる納得のカラクリ

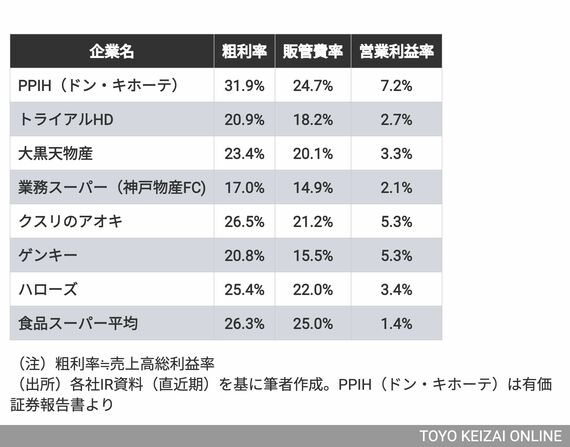

ただ、この表の違和感は、あのディスカウントストア・ドンキのPPIHや、食品が安く買えると評判のフード&ドラッグであるクスリのアオキの2社の粗利幅がスーパーの平均値を上回っていることだ。

しかし、この違和感が、両社の集客力と儲けの秘訣といってもいいだろう。彼らは、商品別に集客商材と収益商材をうまくミックスして安さを演出している商売上手なのである。

食品で集客して、ついで買いを誘う

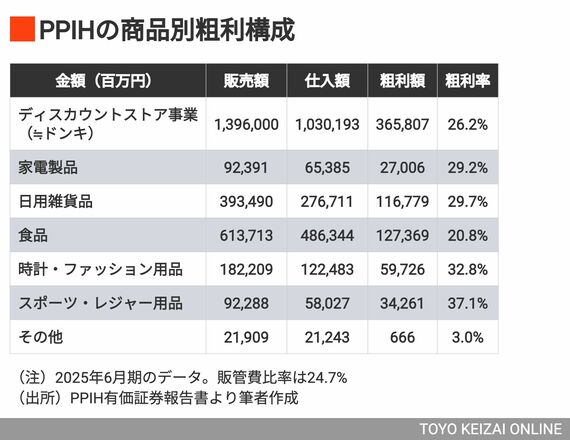

ドンキの商品別粗利率はIR資料にそのまま開示されてはいないので、有価証券報告書の商品販売、仕入額から差益を計算したものであるが、結果は次のとおり。家電、日用雑貨が28%台、時計ファッション、スポーツ・レジャーなどは32~37%の利幅を確保しているのに対して、食品は20%ちょっととかなり低い水準で、トータルで26%以上の利益率を確保するという構造になっている。

全社ベースの販管費率が24%台であることを考えれば、食品については、表面上は逆ザヤ(個別にはそうではない)にもみえる薄利の商売ということになる。このデータからわかることは、ドンキは薄利の食品で集客し、ついで買いの非食品を売って、相応の利益を確保している、ということである。

こうした粗利ミックスの手法は、小売業では一般的であり、何を薄利で売って集客し、何を売って利益を確保するか、ということは、商売の基本なのである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら