「顧客のところに300回行く」は広く普及したが…

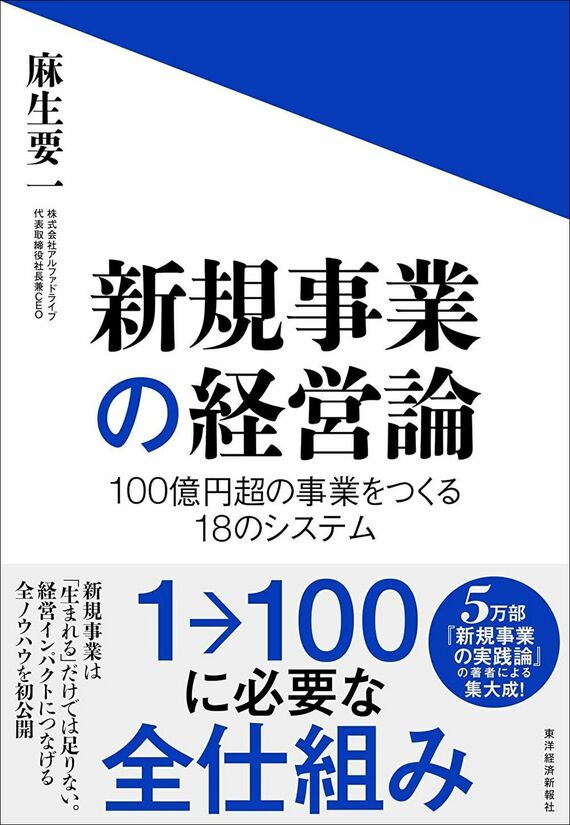

おかげさまで5万部を超えるベストセラーになった前作『新規事業の実践論』の出版から5年以上の月日が流れました。

2025年現在、前作を出版したときには想像すらできなかった未来が訪れています。

前作を出版した19年12月。その直後に起きた、新型コロナウイルスパンデミックのショックは、全世界を強制的に、そして急激に変えました。

圧倒的な外部要因によって変化を強いられたあとに生き残った現在の企業経営は、かつての時代よりもしなやかに、そして新規事業とイノベーションが身近な存在になってきつつあることをひしひしと感じています。

「涙を流すほどの熱狂」によってこそ新規事業は立ち上げられる。そしてその熱狂による新規事業開発は、限られたごく一部の起業家にのみ許されたものではなく、企業の中で「雇われて働く人たち」にだってできる、誰にでも再現可能なものである。すべてのサラリーマンは社内起業家として覚醒できる。

その手順とプロセスを解説した前作は出版以来、いまに至るまで多くの新規事業の実践家のみなさんに読み継がれています。

おかげさまで「顧客のところに300回行く」というキャッチコピーは、新規事業の世界に広く普及しました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら