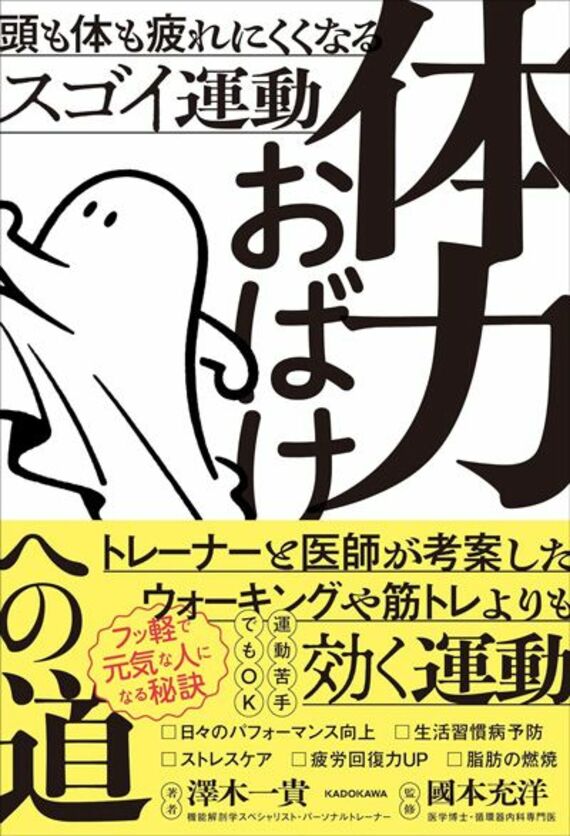

加齢+運動不足で衰えが加速→「まずは階段を使うことから」40代から始められる、集中力を高め生活習慣病のリスクを減らす運動習慣の作り方

セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分を安定させたり、ストレスを緩和させたりする役割を持っています。適度なリズム運動(ウォーキングやジョギング、呼吸を意識した筋トレなど)によってセロトニンの分泌が高まり、気持ちの安定・睡眠の質の向上・意欲の回復などが期待できます。

一方、BDNFは脳神経の成長や再生を促進し、記憶力や学習能力を高める働きを持つ重要なタンパク質です。

つまり運動は、身体機能の維持だけでなく、脳の若さを保ち、認知症の予防にもつながる「脳の栄養」でもあるのです。

運動習慣は「要介護」への移行リスクを半分に

また、厚生労働省のデータによれば、日本人の平均寿命と健康寿命(自立した生活を送れる期間)には約10年の差があるとされています。これはつまり、人生の最後の10年間を病気や介護状態で過ごしている人が非常に多いということです。

運動をしない生活が続くと、筋力や心肺機能の低下に加え、血流や代謝の悪化、免疫力の低下、さらには認知機能の低下まで連鎖的に起こってきます。

しかし、その流れを変えるカギもまた「運動」にあります。

運動習慣を持つことで、生活機能の維持、うつ症状の緩和、認知症の発症リスク低下など、複数の健康効果が得られると報告されています。

日本老年学会の調査でも、「運動習慣のある高齢者は、要介護状態に移行するリスクが約半分になる」と発表されています。これは“寿命を延ばす”というより、“元気な時間を延ばす”という意味で極めて重要な知見です。

さらに、運動は「自分の体を自分でコントロールしている」という自己効力感(セルフエフィカシー)を高める効果もあります。これは中高年以降の心の健康や幸福感に深く関わる要素です。

実際、「最近イライラしやすい」「やる気が出ない」「眠りが浅い」といった現代人特有の不調の多くが、運動不足による脳内物質の枯渇や生活リズムの乱れと関係している可能性があるのです。たとえ忙しい日常の中でも、10分間のウォーキングや軽いストレッチなど、“小さな運動”を積み重ねるだけで脳と体は確実に変化していきます。

今は「なんとなく不調」でも、今日からの一歩が、未来の自分を守ってくれるはずです。

人生100年時代を、心身ともに元気に駆け抜けるために。

運動は、あなたの“生活必需品”です。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら