そもそも、NPOとNGOについて正しく理解をしている人は少ない。

国内のNPOは「特定非営利活動促進法」に基づき20分野の活動を行う団体で、所轄庁の認証が必要だ。利益を配当できないことを除けば、一般企業とほぼ同様に活動できる。さらに認定を受けたNPOは、寄付者に税控除が適用される。NGOは国連機関と区別される民間の非営利団体で、広義のNPOに含まれる。

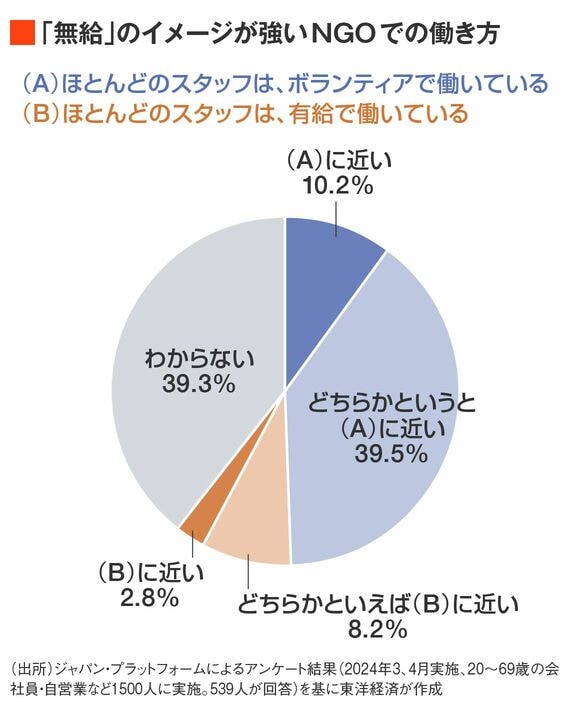

NPO・NGOの活動について、ボランティアと勘違いしている人も多い。国内NGO最大規模のジャパン・プラットフォームでは、20~69歳の会社員・自営業など1500人を対象にアンケート調査を行った(2024年)。

結果は5割近くの人が「ほとんどのスタッフは、ボランティアで働いている」に近い認識であると回答をし、「ほとんどのスタッフは、有給で働いている」に近い認識の回答は11%にとどまった。残りは「わからない」だった。

若者の学習・居場所支援や、困窮子育て家庭への食糧支援を行うNPO法人のキッズドアでは調査研究も行うが、「高くて1年間、コメを買っていない」「どんなに猛暑でもエアコンをつけたことがない」など切実な声が多く寄せられている。渡辺由美子代表は「支援活動と政策提案の両方に力を入れている」と語る。

国による支援が届きにくい年収400万円以上世帯でも、困窮状態に陥るケースは少なくない。15歳の義務教育を過ぎた若者や、孤立した生活を送る大人など、国の支援からこぼれ落ちて行き場をなくしてしまう人々もいる。

こうした問題を「自己責任」で片づけずに顕在化し、認知を広げていくのはNPOの役割の1つでもある。実際に国の政策立案へとつながるケースは数多い。

進む経済界との連携

だからこそNPOの活動は継続しなければ意味がない。ボランティアでは活動に専念することが難しく、社会起業家を育てる土壌が育たないからだ。優秀な人材獲得も難しくなる。

2024年にはNPO業界から初めて、経済同友会の副代表幹事にピースウィンズ・ジャパンの大西健丞理事が就任した。

大西氏は日本を代表する社会起業家の1人だが(参考記事、現代アートの巨匠も共感、日本発NPOの社会変革)、「副代表幹事に打診された当時は驚いた。(新浪剛史代表幹事に)そういう時代だと説得された」と経緯を語る。そのうえで「社会に再分配される税金と違い、NPOは共感経済で成り立っているため自己努力が必要」と言う。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら