窪田:それはいい制度ですね。研修の内容は決められているのですか?

田村:自分で自由に決められます。地政学でもいいし、楽器やアートを学んでもいい。日本に行って、日本の歴史を学ぶこともできます。世界中の政府にそうした研修制度があり、常に学び続けているんです。日本は政府でも企業でも課長補佐クラスでのMBA留学くらいしか社外研修はなく、皮肉にもその後、その会社や政府を辞めてしまう人が多いのは残念ですよね。日本の人的トレーニングコストは欧米企業の20分の1というデータもあります。

窪田:日本では「大学を出たら学びは終わり」という考えが一般的かもしれませんね。

田村:海外では社会人になってからも学び続けて、世界中に新しい友達を作っていきます。その中から、将来につながる縁ができる。海外のスクールで一緒だった人と、将来、外交交渉を進めていくかもしれない。ビジネスにおいても外交においても、「あのとき、一緒だったね」という関係性が、後々効いてくるんです。中国人も韓国人も、中東の人たちも、争うようにずっと学び続けている。そこに日本との大きな差があると思っています。

海外企業の人的資本への投資額は、日本企業の20倍

窪田:海外では、政府が国家的に人への投資に力を入れているということですね。

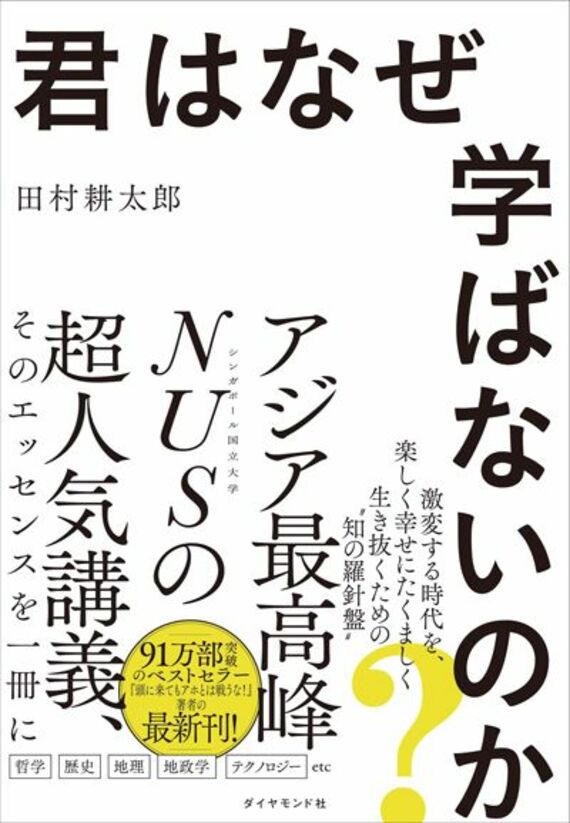

田村:「大航海時代」ならぬ「大学習時代」が到来しています。私が教員をしているシンガポールやアメリカの大学はエグゼクティブプログラムが非常に盛んで、世界中の社会人が楽しそうにいろんな学問を学んでいます。アメリカでもシンガポールでも、中東でも、アフリカでも、グローバル企業はとにかく社員をどんどん海外に出して、教育を受けさせている。若い人たちに聞くと、今、行きたい企業は給料が高いところではなく、そうしたトレーニングをしてくれるところだと言います。

窪田:自分が成長できるかどうかが重視されていると。

田村:ですから、シンガポールの企業は、どこもみな社員のトレーニングに力を入れています。

窪田:とはいえ、せっかく育てた社員が辞めてしまうこともありますよね。