「中国・韓国・ロシアによる乱獲が原因」「中国の数字は信用できない」という声もあるが…。日本で魚が獲れないのは「外国漁船が原因」説の真実

ちなみに日本は、1977年に各国が200海里漁業専管水域(EEZ)を設定した際、アメリカなどの漁場から締め出されました。当時、日本の数字がまさに漁獲枠を誤魔化して過少申告していると取られていたのです。

漁獲枠が科学的根拠に基づく国別の漁獲枠が設定された際には、各国の漁獲量は資源の持続性のため厳格に管理されなければなりません。

漁獲量減少が韓国のせいではなかった例

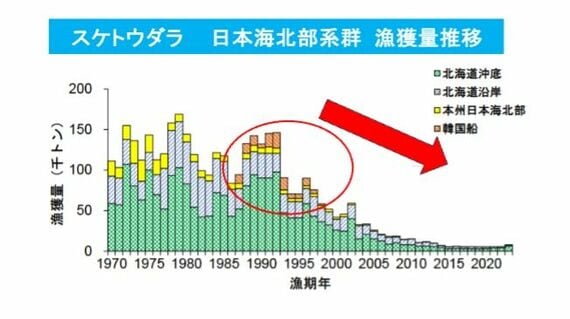

北海道日本海側のスケトウダラ漁獲量推移を見てみましょう。当時、資源の減少は韓国漁船の漁獲が原因といわれていました。韓国漁船の漁獲量は赤丸期間の「オレンジ色」の部分です。確かに韓国漁船は一定量を取っていましたが、漁獲量の大半は日本漁船でした。

韓国漁船の排斥が求められ、ようやく1999年に出て行くことになりました。漁獲量の減少は、韓国漁船が原因とされていたので、当然1999年以降は、漁獲量が回復するはずでした。ところが、1999年以降の漁獲量推移は、期待されていた回復どころか激減。原因は韓国漁船ではなく、日本漁船の獲り過ぎだったのです。

スルメイカの漁獲量の落ち込みは深刻です。そこで減った理由に出てくるのが中国や韓国漁船の乱獲です。スルメイカは漁獲枠が大きすぎて全く機能していません。ところで悪いのはすべて外国漁船なのでしょうか?

ある国のイカ漁の記事があります。「地元に脅威〇〇イカ船団」「略奪に渦巻く非難」「根こそぎ包囲網に不安」「反感抑え紳士的警告」「ナイター並みの照明」「乱獲の反省と節度」「進出2年でもう不漁」「獲り過ぎかなと漁労長」

◯◯はどこの国と想像されますか?

実は〇〇は「日本」なのです。出所はニュージーランド沖での日本漁船のイカ漁に関する1974年の朝日新聞でした。当時は1977年の200海里漁業専管海域設定の前でした。それで日本漁船が12マイルもしくはそれ以内の好漁場に入って漁ができたのです。同国にとって日本漁船は脅威でした。また米国や他の国々の沖合においても漁獲能力が極めて高い日本漁船は脅威でした。それが、今では中国船に切り替わっているのです。

なお本文の主旨はどこの国が悪いというということではありません。国際的な視点で漁業を見ると、国が変わるだけで、まさに「歴史は繰り返す」なのです。漁業の歴史に関する基本的なことを知らないで他の国を批判ばかりしてしまうと、事実を知ると唖然としてしまうことになるでしょう。

こういった歴史的な背景が一般に紹介されるケースが少ないために、なぜ外国漁船のことを書かないのか?という単純な疑問につながってしまうのです。

なお筆者の目的は日本の水産資源を持続的にすることです。外国漁船を批判する内容を書いていない理由は、自国の資源管理制度を改善せずに他国に責任転嫁しても何も解決しないからなのです。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら