「配慮に欠けるものであった」「心よりお詫び」…。「中国(台湾)」表記で波紋のセブン、その"謝罪文"にモヤモヤする背景

コーポレートアウトラインを読むかぎり、SNS担当部署のみならず、全社的・全グループ的に「中国(台湾)」が常用されている可能性がある。そのため、問題となった投稿は「氷山の一角なのではないか」との疑念は拭えない。

発表した謝罪文のマズさ

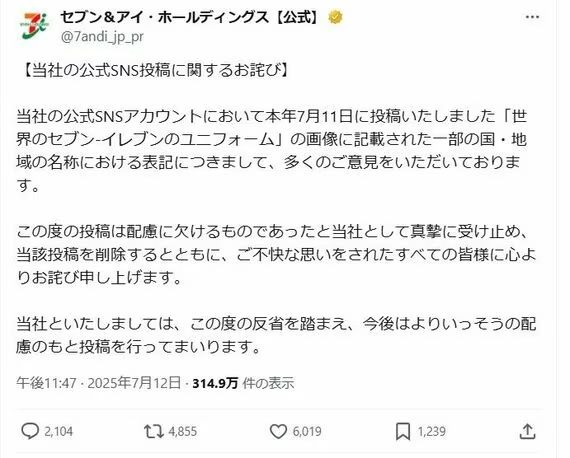

このような前提を踏まえつつ、改めて今回の謝罪文を見てみよう。

セブン&アイHDは「画像に記載された一部の国・地域の名称における表記につきまして、多くのご意見をいただいております」との状況説明から、「配慮に欠けるものだった」として削除対応に至ったとしている。そして「ご不快な思いをされたすべての皆様に心よりお詫び」するとともに、「この度の反省を踏まえ、今後はよりいっそうの配慮のもと投稿」するとまとめた。

企業の謝罪文としては、よく見る構成ではあるが、残念ながら「火に油を注ぐような謝罪文」に思えてしまう。まずは「配慮に欠けるもの」の具体性がないことだ。投稿のどの部分が問題で、誰に対して配慮が足りていなかったのかが明示されていない。こうした抽象的な表現をしてしまうと、問題の本質に向き合っていない印象を与えがちだ。

そして一番の問題は、「ご不快な思いをされたすべての皆様」に対して謝罪したことだ。これまた炎上対応の頻出表現だが、「ご不快な思い」という主観に落とし込むことで、客観的な評価を避けているように見えてしまう。

加えて、国際問題になりうる今回のような事案では、「すべての皆様」と、ひとくくりにするリスクが大きすぎる。本件で向き合うべきは、大きく「台湾の人々」と「日本のネットユーザー」に分かれる。政治的・歴史的に触れづらいことは理解しているが、ここは対象を切り分けて、それぞれに寄り添う内容にすべきだったのではないか。

もちろん中国国内でビジネスをする以上、中国政府への配慮もあるだろう。とはいえ、できる表現はあるはずだ。固有名詞を出さずとも、「当該地域にお住まいの皆様、および日本の皆様に〜」といった着地はできた。

そして締めの部分でも、「この度の反省」とは何に対してなのか、「いっそうの配慮」とは誰に対してなのかが示されず、極めてふんわりした読後感を残す。最終的に「何を謝っているのかわからない」ように思わせてしまうと、「ただ形式上の謝罪を行っただけだ」「誠意がない」などと、謝罪がむしろイメージダウンにつながってしまう。

そもそも今回、消費者が一番知りたいのは、「どういった意図で『中国(台湾)』の表現を用いたのか」という理由だ。仮にこの表現が「配慮に欠ける」のだとすれば、なぜ行ってしまったのかも伝えないかぎり、納得感は得られない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら