国立は、もともとは昭和初期の都市計画の名残で、「大学通り」などの広い道路が多く、広い敷地の洋館も点在していることから、大富豪が主役のミステリーの舞台地としてはちょうどよかったのでしょう。

原作者・東川さんのトークショーが国立で開催されたときには、近隣に住んでいる筆者も参加したことがあります。

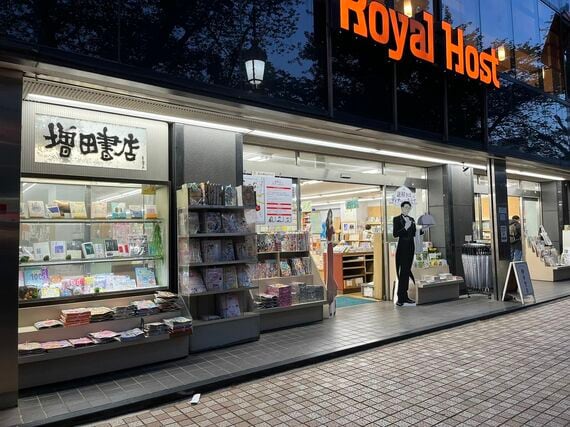

アニメの放送を記念して、国立駅前にある、三角屋根で有名な「旧国立駅舎」では記念の展示が行われ(現在は終了)、駅南口から真っ直ぐに南下した場所にある、桜で有名な「大学通り」沿いの「増田書店」の店頭には、「麗子」と「影山」のパネルが設置されています。

ミステリーには「旅情」が不可欠

このように、ミステリーに登場する舞台地は、普通の観光地というよりは、どこか雰囲気があって、旅情を感じられる場所が多く、物語の舞台地を訪ねる「聖地巡礼」も、その歴史とともに古くからありました。

1957年に発表された松本清張氏の小説『点と線』では、東京駅が舞台地でした。

13番線ホームから15番線ホームに到着する特急「あさかぜ」が見えるという「4分間の見通し」のトリックがあまりにも有名です。東京駅のホームは、70年近く経った今では様変わりしてしまっていますが、ミステリーファンの「聖地」になっています。

また、同じく松本清張氏の原作であり、1974年公開で映画化もされた『砂の器』でも、旅情あふれるロケ地が登場します。

殺人犯の言葉の断片から出身地を推測した刑事が、全国各地に行って聞き込みをして確かめるシーンでは、秋田県由利本荘市にあるJR羽越本線の「羽後亀田駅」や、島根県奥出雲町にあるJR木次線の「亀嵩駅」(※実際のロケ地は「八川駅」や「出雲八代駅」)が登場しました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら