2025年路線価に見る「暮らしの価値観」の変化。明暗を分けたものとは? 不動産の「三極化」が進行、都市近郊エリアの躍進も目立つ

観光地の明暗を分けるのは「客観力」

2013年の「アベノミクス」、「黒田バズーカ(=当時の黒田東彦日銀総裁が打ち出した、大規模な金融緩和政策)」以降、地価はほぼ一貫して上昇基調にあり、ここ数年はその速度を上げている。

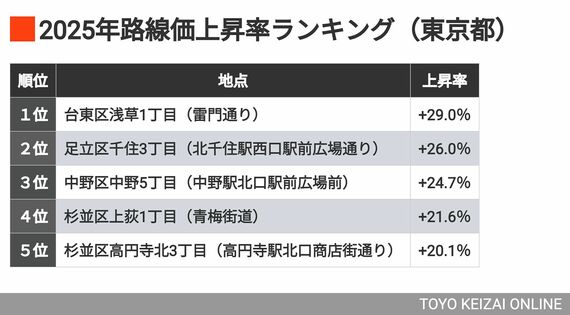

近年の地価上昇に大きく寄与しているのは、インバウンドの回復だ。日本政府観光局によれば、2024年の訪日外客数は年間3600万人を突破(推計)し、過去最多を記録。全国で上昇率が最も高かった白馬、富良野、浅草、高山はいずれもインバウンド需要が高いエリアだ。

海外投資家から見た日本の不動産の割安感が、こうした急激な価格上昇の根幹にある。別荘需要だけでなく、インバウンドを見込んだホテルや民泊事業への投資も活発になっている。海外投資家の正確な動向を示すデータはないものの、相当な海外マネーが流入しているものと見られる。

一方で、群馬や山梨、和歌山など、33年連続で路線価が下落し続けているエリアもある。

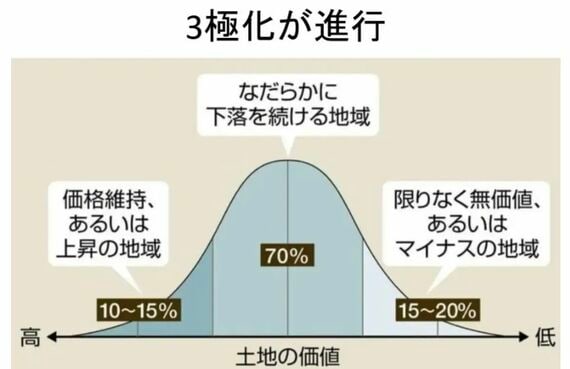

地価はこれからも、維持・向上する一部のエリアとなだらかに下落を続ける大半のエリア、そして大きく下落し、限りなく無価値になっていく「エリアの三極化」が進行していくことになるだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら