拷問や強制失踪が横行・・・ 「軍事政権に壊された家族」描くブラジル映画『アイム・スティル・ヒア』 “賞レースの顔”となった本作の凄さとは

そうして本作はコロナ禍以降、ブラジル映画で最高の興行収入を記録した。この社会現象ともいうべき反響を目の当たりにしたサレス監督は「文学、映画、音楽は、忘却に対して信じられないような道具になる」と語っていた。

拷問や強制失踪が横行した1970年代のブラジル

本作の舞台となるのは1970年代。当時のブラジルは1964年の軍事クーデターを発端に、1985年に民主化への道が開かれるまで、軍事独裁政権の支配が続いていた。

軍事政権下では表現の自由が制限され、抵抗運動を繰り広げる反対派を排除するために拷問、強制失踪、監禁といった人権侵害が横行。多くの死者が出る事態となった。

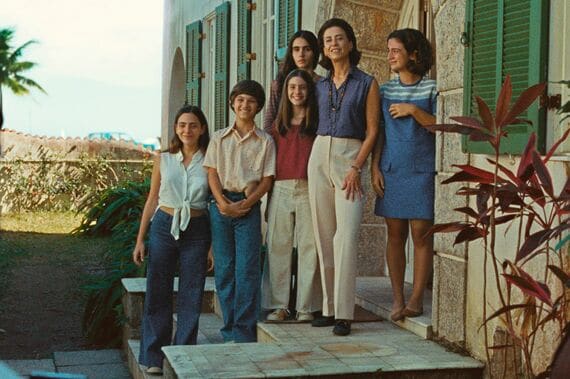

そんな時代の中でも、元国会議員のルーベンス・パイヴァとその妻エウニセは、5人の子どもたちと共にリオデジャネイロのビーチの近くで穏やかに過ごしていた。

だが、そうしたしあわせな日々はスイス大使誘拐事件を機に一変。軍の抑圧は市民に向けて雪崩のように押し寄せる。家族には知らせずにひそかに政治亡命者の支援をしていたルーベンスは軍当局に連行され、そのまま消息を絶ってしまう。

そしてルーベンスの居場所を問い合わせた妻のエウニセも逮捕されてしまう。夫が民主化運動に関与しているのではないかと軍当局から疑われたエウニセは長きにわたって過酷な尋問を受けることとなるが、やがて釈放される。

彼女は弁護士の助けを借り、夫の人身保護令状を申請するが、軍当局はそれを拒否する。家族に対する監視の目も日に日に強まっていくなど、八方塞がりの中、ルーベンスが投獄されていたという目撃者を見つけ出すが、軍当局を恐れる彼女は、証言することを恐れていた。

それでも夫の消息をなんとかして追い求めようとするエウニセ。取材を受けた記者からは世間の同情を引くために悲しそうな顔の家族写真を要求されることもあったが、子どもたちには「いいえ、笑って」と呼びかける。それこそが彼女なりの抵抗のやり方だったのだ。

そんなエウニセの声は、やがて時代を揺るがす静かな力へと変わっていく――。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら