遊びや食事、お風呂やトイレ…日常のあちこちに仕掛ける"学びのフック"。《戦略的ほったらかし教育》実践のヒント

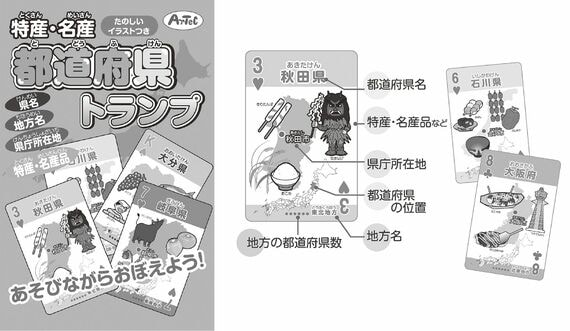

岐阜県のカードには鵜飼が描かれているので「鳥が飲み込んだ魚を吐き出すんだよ!」などと対話のきっかけにしてみるのもいいですね。地域の特産・名産品には子どもの驚くポイントがたくさんあります。

また、神経衰弱で同じ数字をめくることができたときには、「県名と県庁所在地を言って取りましょう」といったルールにすることもできます。トランプゲームの基本ルールに少しだけ学びのアレンジを加える。これによって、子どもの印象に残していくことができるのです。

【あそんでまなべる日本地図パズルアプリ】

このアプリは、園児から楽しく遊べます。小学1年生の頃から遊んでいた子が、3年生頃になると47都道府県の形と県庁所在地を完璧に覚え、都道府県の形だけで白地図を埋められるようになった例もあります。

ゲームだからとすべて禁止するのではなく、こうしたツールを学ぶ仕掛けづくりにうまく取り入れて、「長野県は8つの県と面しているね。とっても多いね!」「滋賀県は海がないんだね」などと対話してみましょう。

外食するときの待ち時間や自宅で夕飯ができるまでのお楽しみとして活用してみてください。

キッチンの仕掛けと対話

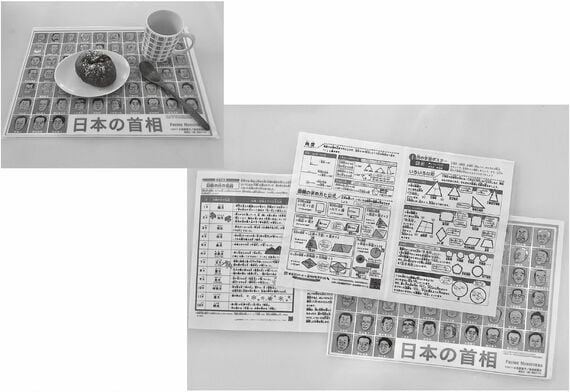

【自作ランチョンマット】

先ほど紹介した、特産・名産都道府県トランプやひらがなカード、星座のカード、総理大臣カードなどを1枚ずつ並べて、コピー複合機を使ってA3サイズで印刷します。

それにラミネート加工をかけてランチョンマットをつくり、ご飯を食べるときに子どもの目に入るようにしてみましょう。

もしくは、「ぷりんときっず」や「ちびむすドリル」といった無料学習教材サイトをA3サイズでダウンロードし、ラミネート加工を施してランチョンマットとして活用することもおすすめです。

ちなみに、自宅用のラミネート加工の機械は2000〜3000円程度で購入できます。自作ランチョンマットを何種類かつくり、2〜3カ月に1回程度のペースで替えたり、朝食と夕食で替えてみたりしながら、子どもの視界にさまざまな学びの入口を仕掛けておきます。

Step2の対話例として、ランチョンマットに書かれている情報の中から、子どもに問題を出してもらいます。「49代総理大臣は誰でしょう?」と質問されて、「え!ヒントは?」などと言いながらやりとりするのです。

子どもは、親がクイズで困っている姿を見るのが大好物です。親は完璧だと思っているので、答えられないことがあると「できないこともあるんだ!」と嬉しくなるのでしょう。

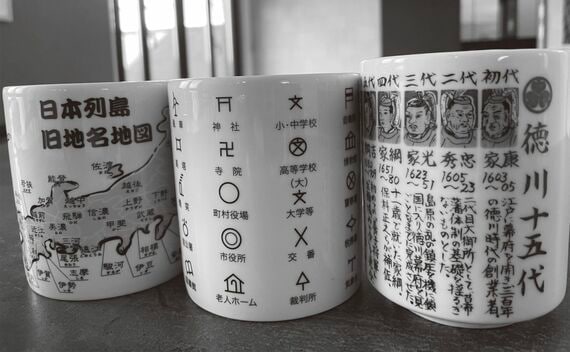

そんな子ども心をくすぐりながら、対話を楽しんでみてください。おもしろ湯吞み、目盛りつきコップ食器を学びの仕掛けづくりに利用するのもおもしろいですよ。

魚偏の漢字が並んでいる湯呑みや、総理大臣がずらっと描かれている湯呑みなどがあるので、それを使ってみるのもいいですね。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら