尼崎と宝塚結ぶ「幻の鉄道」なぜ実現しなかったか 兵庫県道「尼宝線」実は線路の予定地、今も残る跡

しかし、郊外路線の経営だけでは将来性が見込めないと考えた箕有電軌は、大阪―神戸間の都市間輸送に参入することを計画。この動きに阪神電鉄が反発するなどして計画は難航したが、大正期の1920年には、現在の神戸本線・十三―神戸三宮間に相当する区間と支線の伊丹線・塚口―伊丹間を開業した。これに先立つ1918年、箕有電軌は商号を阪神急行電鉄に改称。通称「阪急」が現在の正式な商号に受け継がれている。

こうして阪神電鉄と阪急電鉄が大阪―神戸間で競争を繰り広げるようになったころ、西宮の不動産会社を経営していた前田房之助や兵庫政界の大物だった山脇延吉らが「宝塚尼崎電気鉄道」、通称「尼宝電鉄」を発起。1922年11月12日、尼崎と宝塚を結ぶ鉄道計画を国に申請した。

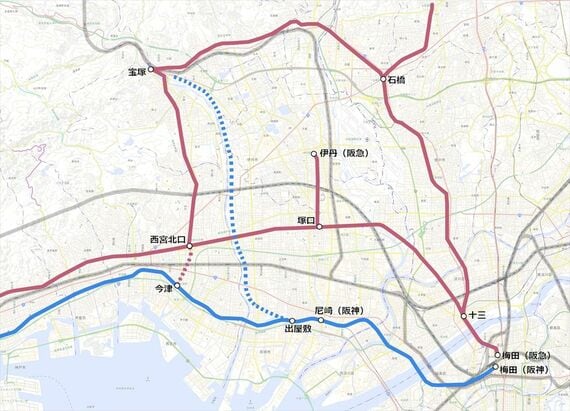

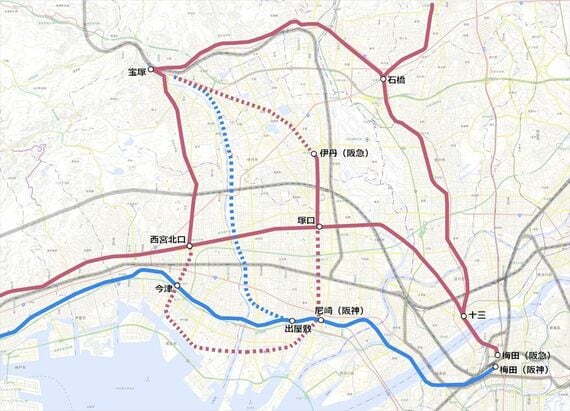

厳密には尼崎市内の阪神本線・出屋敷駅で分岐して武庫川沿いに北上し、宝塚市内に乗り入れるルート。武庫川の改修工事にあわせて鉄道を整備し、さらに沿線開発も行う計画だった。

阪急も対抗「鉄道計画合戦」勃発

発起人に阪神電鉄の関係者はいなかったが、申請の前後には「阪神電車と密接に連絡して、一体となった交通網を形成することがすでに決まっていた」(『阪神電気鉄道百年史』阪神電鉄、2005年)らしく、阪神本線と尼宝電鉄線を直通して大阪―宝塚間を結ぶ電車の運行が考えられた。自社の領域である大阪―神戸間の鉄道輸送に乗り込んできた阪急電鉄への意趣返しといえるだろう。

一方で阪急電鉄としても、創業路線と競合する鉄道計画を黙って見過ごすわけにはいかなかった。

翌1923年5月11日、阪急電鉄は今津―西宮海岸―尼崎―塚口間と伊丹―宝塚間の鉄道計画を申請する。現在の今津線(当時は西宮北口―今津が未開業)と伊丹線を組み合わせて循環線を整備し、尼宝電鉄と同社の背後にちらつく阪神電鉄とも一部競合するルートだった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら