尼崎と宝塚結ぶ「幻の鉄道」なぜ実現しなかったか 兵庫県道「尼宝線」実は線路の予定地、今も残る跡

対抗策としての鉄道計画が新たな対抗計画を生み出し、さらにその対抗計画に対抗するための鉄道計画が浮上……という収拾のつかない事態になったが、その後しばらくして決着をみた。

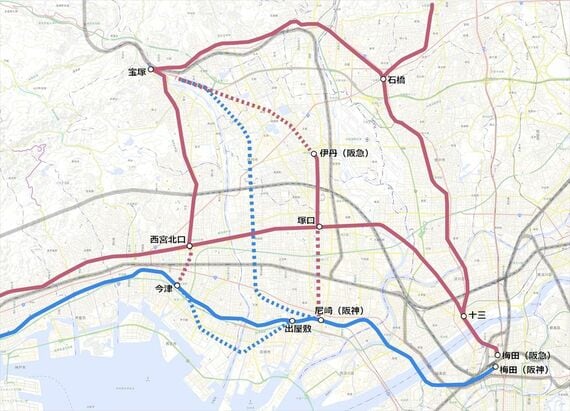

国は1924年5月19日、阪神電鉄が申請した出屋敷―今津間の計画を許可。阪急電鉄に対しては循環線のうち伊丹線の延伸になる区間(尼崎―塚口・伊丹―宝塚)のみ許可した。阪神電鉄と阪急電鉄が直接競合しないようにした格好だ。

一方、尼宝電鉄はルート変更の申請を撤回し、新たなルート変更を申請。従来の変更案と同じ阪神尼崎駅の分岐としつつ、阪急伊丹線から3km近く西に離れて北上するルートとした。これも尼崎―宝塚間という枠でみれば阪急宝塚本線と競合するものの、中間部での直接的な競合は阪急伊丹線も含め避けたことになる。

こうして尼宝電鉄は事業化に向けて動き出す。宝塚エリアでは阪急電鉄の計画ルートと縄状に絡み合うことから調整が難航したものの、1926年9月までに工事計画の認可を受けて着工。1927年末には尼崎市内の西大島(現在の国道2号=阪神国道との交差付近)から宝塚エリアまで複線の線路敷が完成した。

尼崎市の要求で計画が頓挫

しかし、尼宝電鉄の計画はここで行き詰まる。その最大の理由は、尼崎市が都市計画上の支障になるとして、高架式での建設を要求したためだ。高架式は建設費が高い。さらに当時の阪神電鉄の尼崎駅は地上に線路や駅施設を設置していたため、高架で整備すれば大阪―宝塚間の直通運転ができない。これでは建設の意義が薄れてしまう。結局、阪神尼崎―西大島間は着工できなかった。

1928年4月に入ると前田社長が辞任し、前年に阪神電鉄の社長に就任していた島徳蔵が尼宝電鉄の社長に就任する。島は傍系会社の整理促進を掲げ、その第1弾として尼宝電鉄を選んだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら