陸海空配分比を隠すというのは、そういうことだ。配分比率は以前と変えず35%、20%、20%のままにしているのだろう。中国対策と無関係な陸自向け予算も増額した。それが明らかになると困るので白書から消したのだ。

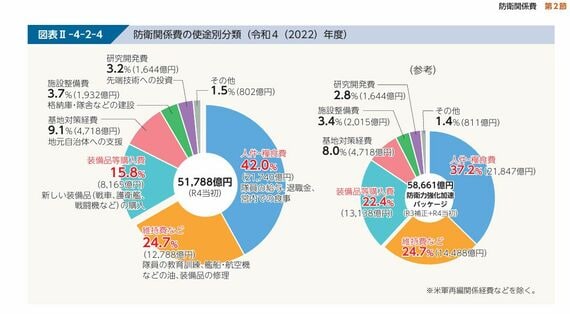

陸自はざっと1兆円の増額である。増額前の2022年度までは1.8兆円、それが25年度には2.8兆円に増えた計算となる。ちなみに、海自と空自の増額幅は0.6兆円にしかならない。

防衛費増額のうそ

兵器調達も、陸自予算の増額を裏付けている。陸自の戦車や自走砲の購入規模も以前の2倍となっている。2025年度予算では10式戦車を12両、19式軽自走砲を14門買う予定である。これは防衛費増額直前となる2022年度予算の6両、7両のちょうど倍だ。

当然だが、戦車と自走砲は中国との対峙では役に立たない。

まず、離島防衛では使えない。大きいので隠しにくいため事前の爆撃で破壊されてしまう。仮に生き残っても上空は制圧されているので動けない。これは硫黄島の戦いが示すとおりである。

また、離島侵攻にも使いがたい。上陸戦で使うには重すぎる。それよりも先に兵員や装備、補給物資を上陸させなければならない。持っていっても揚げるのは最後であり、その頃には戦闘は終わっている。フォークランド紛争ではそうなった。

使えるのは、日本本土に攻め込まれたときだけだ。それも、陸自は内陸決戦戦力と位置づけている。敵部隊の上陸が成功し、内陸侵攻が始まるまで後方に待機する発想である。それからすれば肝心の上陸海岸での戦いへの投入は消極的となるだろう。

ちなみに、中国には日本に侵攻する兆しはない。そもそも選択肢とならない。まず、日本侵攻で得られる利益はない。また、日米同盟が相手であり、中国にとって実現可能な選択肢でもない。加えて、高い敗北リスクから許容できない軍事行動である。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら