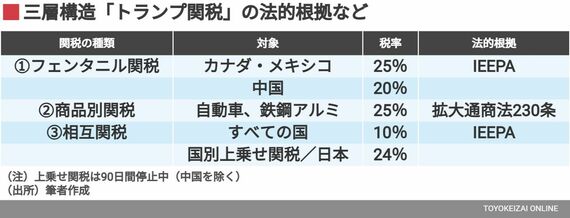

「いよいよ迷走する『トランプ関税』」(4月12日配信)でもご紹介した通り 、トランプ関税は三層構造のややこしい形になっている。まさしく増築を繰り返して迷路のようになった「田舎の温泉旅館」の如しである。

例えば、②商品別関税と③相互関税は重ならない。日本が輸出する鉄鋼の関税は25%であり、相互関税は無関係である。ところがなぜか中国に対しては、①フェンタニル関税の20%に③相互関税125%を足して、合計145%!という途方もない税率になっている。いやもう、わけがわからない。

IEEPAを拠に「相互関税」をかけられるのか

カリフォルニア州が問題にしているのは、IEEPAに関する解釈である。同法は「アメリカに対する脅威に関し、大統領が緊急事態を宣言した場合、それに対処する権限を大統領に与える」というものだ。しかし同州の訴状によれば、この法律には関税に関する権限は書かれていない。しかも「異例で並外れた脅威」に対処するための法律であるという。

この点は、筆者も以前から気になっていた。①のように、フェンタニルという薬物の流入によって年間数万人の死者が出ている、という理由で他国に関税を課すのはまだ理解できる。しかるに③の相互関税は、「アメリカの貿易赤字が拡大して危機的な状況になっているから、すべての国に対して関税をかける」というものだ。そんな理屈が通るんだろうか? あらためて司法の場に持ち出された場合、いったいどういうことになるのだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら