これらの事例が示すように、おカネの流れは水とは逆で、低いほうから高いほうへと向かいます。歴史的な株価下落では、常に株式から10年債へと資金が流れやすい環境が形成されていました。低い益利回りの株から、高い利回り10年債への資金移動が株価下落を招くのです。

2025年1月の水準を見ると、米国は10年債利回り4.7%に対し、S&P500のPERは23倍(益利回り4.3%)と微妙な水準です。

一方、日本は10年債利回り1.4%に対し、日経平均PER16倍(益利回り6.3%)と、株式投資が明らかに有利な状況です。ただし、日本株の3割を保有する外国人投資家の動向を考えると、米国市場の下落は日本市場にも影響を及ぼす可能性があります。

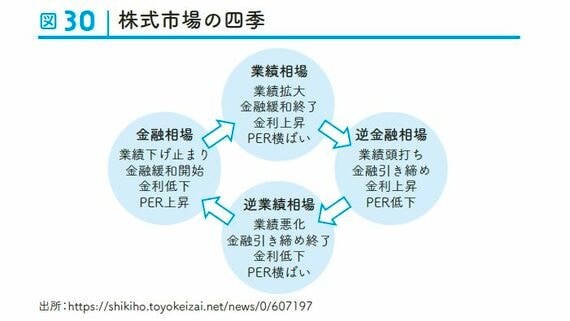

株式市場の四季

株式市場は下図のように、「業績相場」「逆金融相場」「逆業績相場」「金融相場」のサイクルを繰り返しています。これは「株式市場の四季」とも呼ばれ、各局面での投資判断の重要な指針となります。

株式市場は金利と益利回りの関係によって推移し、益利回りよりも10年債利回りのほうが高くなり、10年債に投資するほうが有利な状態で大きな下落が起こりやすい傾向があります。逆に、益利回りのほうが高く株式投資が有利な状態であれば、下落は短期で終わる傾向にあります。

各相場の特徴を見ていきましょう。

金融相場では、益利回りが一定でも10年債利回りが低下するため、株式保有が有利となり株価は上昇します。業績相場では、10年債利回りが上昇しても、それを上回る企業業績の拡大により益利回りが上昇するため、やはり株式保有が有利となります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら