増えまくる《訪日観光客》をデータで分析する 「いつから増えたのか」「日本人旅行者とインバウンド旅行者の行き先の違い」

インバウンド旅行者は、順位の変動も規模の変動も大きいようです。実際、どこが成長していたのかを見てみましょう。

どの地域が成長していたのか?

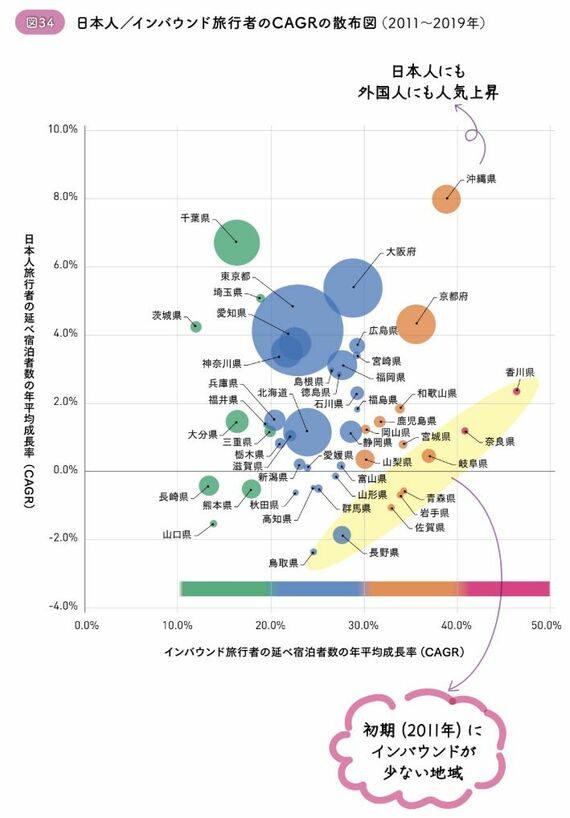

図34は縦軸に日本人旅行者の延べ宿泊者数の年平均成長率、横軸にインバウンド旅行者の年平均成長率とする散布図です。まず両者の軸のレンジ(範囲)に注目しましょう。

日本人旅行者の成長率がマイナス4%から10%と狭いのに対し、横軸の範囲は0%から50%と広いです。インバウンド旅行者が減少している都道府県は無く、全ての都道府県が10%を超えています。

散布図は、右上がり、右下がりの傾向は見て取れず、なんとなく円のように分布しています。相関係数を計算すると、日本人旅行者とインバウンド旅行者の成長率の相関係数はマイナス0.097で統計的な検定を行うと相関関係がないことがわかりました(5%水準で非有意)。人数ではないので、人気度の相関ではなく、成長の度合い同士は相関がないということです。

バブルの色は、インバウンド旅行者数の成長率の値によって、10%~20%は緑、20%~30%は青、30%~40%はオレンジ、40%以上は赤で色分けしています。最も成長率が高かったのは、香川県で46.4%、最も低かったのは茨城県で11.9%でした。

さらにもうひと重ねしてみましょう。バブルの大きさで2011年時点でのインバウンド旅行者の人数を表しました。インバウンド旅行者の上位滞在先は、1位から東京都、大阪府、千葉県、北海道、京都府、愛知県、神奈川県、福岡県、沖縄県、兵庫県でした。

成長率が40%以上の香川県(滞在先順位34位)、奈良県(滞在先順位39位)とその近くに分布している黄色の範囲を見てみましょう。バブルが小さく2011年の滞在者数が少なかったという特徴が見えます。言い換えると、初期時点の滞在客数が小さい県が大きく成長し、負の相関がありそうです。もし、この構造が続くならば、初期時点でインバウンド旅行者が少ない地域でも今後多くの観光客が訪れる可能性があるので、希望が持てますね。

経済学では、初期状態の経済水準と成長率に負の相関があると、水準が低い地域は早く成長し、もともと水準が高い地域では成長が鈍化することにより、時間が経過すると全ての地域の成長率が一定の状態になると考えます(定常状態に収束する)。このような現象を、β収束と呼び、なんだか難しく聞こえますが、仕組みは散布図に初期の規模を重ねると見えてくるので、相関以外に言えることがないかな?とか、成長率でグラフを描いた際には見てみるといいと思います。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら