増えまくる《訪日観光客》をデータで分析する 「いつから増えたのか」「日本人旅行者とインバウンド旅行者の行き先の違い」

コロナ禍を含みながら分析する手法の1つは、規模の情報を捨てて、順位の情報で分析することです。もちろんどの国からも全く入国者がいなければ順位を出すことも難しいのですが、図31より、最も少なかった2021年でも25万人の入国者がいることはわかりますので、順位を出すことはできます。ここからは、順位で見ていきましょう。

もしも観光地としての各地域の魅力が季候、地理的特性、文化など長期間かけて複合的に形成されたもので決まってしまうなら、近くの県とは似たような特徴を持ち、観光地人気ランキングは固定的で変化が少なくなるはずです。

宿泊滞在先順位のランクロック

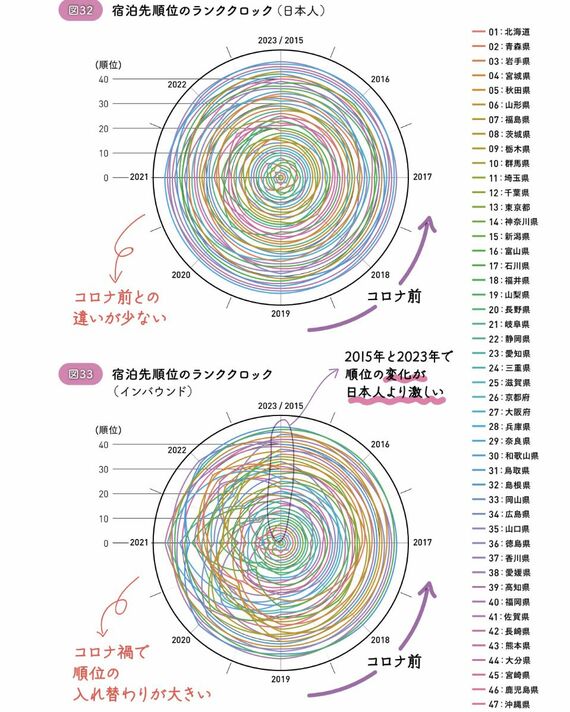

図32と図33は観光庁の「宿泊旅行統計調査」の日本人旅行者と外国人旅行者の都道府県別の延べ宿泊者数(人数×宿泊日数)について、インバウンドブームが加速した2015年からコロナ禍を経た2023年の順位をグラフにしたものです。

なぜ旅行者数ではなく延べ宿泊者数かというと、一般に旅費の3割程度が宿泊費と言われ、日帰りや立ち寄りよりも、宿泊してもらったほうが、多くの消費をしてもらえることから、観光業では、宿泊者数(Guest数)がアウトカムとして重要視されるからです。

この図は、2015年から2023年の滞在先人気ランキングの変動をランククロックで描画しています。人気ランキングをあらわすとき、よく使われるのが表です。

でも、複数年のランキングを載せても地域間の順位変化を比較しにくいです。時間方向の変化を表現するには線グラフが便利ですが、期間が長くなると始点と終点を目で比較するのが大変です。

その点、この図だと時計の12時の位置から2015年、2016年と進み、2023年で1周するため、始点と終点の比較が容易です。中心が1位の地域で順位が下がるほどに外側に広がっていきます。47都道府県の順位が期間中一定なら全ての線が同心円状になります。線がクロスしたり、色が途中で変わるのは、各地域の順位が変化していることを表します。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら