大船渡、今治、岡山…相次ぐ大規模山林火災 「山火事の原因」の6割《人為的要因》とは何か? たき火で「絶対やっていけないこと」とは?

今治市は、3月23日午後4時ごろに火災が確認。焼失面積は約442ヘクタール、2名の消防団員が負傷し、家屋の被害は21棟。3月31日に鎮圧宣言した。岡山市は、3月28日に鎮圧宣言した。

大規模な山火事が起こる理由

林野庁によると、2019~2023年の5年間は年平均1300件ほどの山火事が発生し、焼損面積は平均で約700ヘクタールとなっている。1日あたりでは全国で毎日約4件の山火事が発生し、2ヘクタールほどの森林が燃えていることになる。

一方で、1947年以降の山火事発生件数の推移をみると、もっとも多いのが1970年代で、8000件を超えている年があるものの、その後は1000件強となっており数自体は減っている。

ただ、昨今は大規模化しやすい傾向があるといえる。

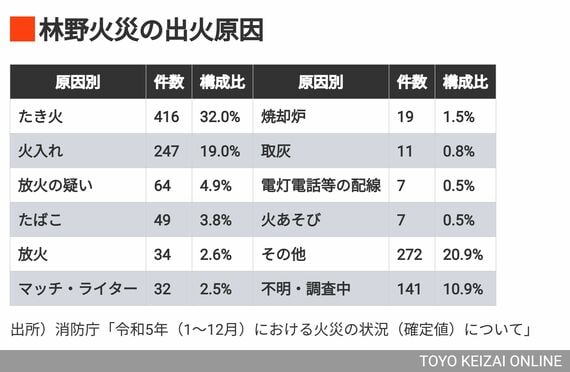

「山火事の主な出火原因は、たき火、火入れ(野焼き)、放火(疑い含む)、たばこの4点です」と語るのは、消防庁の災害対策本部の職員だ。山火事は、山林火災や林野火災とも呼ばれる。消防庁では主に林野火災という用語を用いるため、ここからは林野火災と呼ぶことにする。

消防庁の報告書によると、2023年に起きた林野火災は1299件。このうち「たき火」は416件で32.0%、「火入れ」は247件で19.0%、「放火の疑い」は64件で4.9%、「たばこ」は49件で3.8%、「放火」は34件で2.6%。以上の合計では810件、62.3%にのぼる。ほかにもマッチ・ライター、焼却炉、取灰(とりばい:薪の灰の取り扱うこと)、火あそびなどが報告されている(グラフ参照)。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら