「潔い人」ほどリーダーに向いている"数学的"理由 「いつまでも決められない」がなくなる決断の型

意思決定が早い人の最大の特徴は、潔さがあることです。意思決定のルール、つまり何をもって決めるのかをあらかじめ決めておき、その場面になったらそのルールを素直に当てはめ、迷うことなく結論を出します。

「何に着目するべきか?」を考える

今回は、「最尤未来原理」と「要求水準原理」という有効な意思決定方法を、簡単なモデルを例にしてご紹介します。

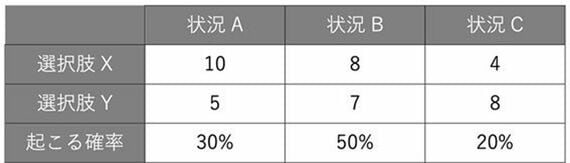

まず前提として、意思決定するにあたり3つの状況A、B、Cがあり、状況Aになる確率は30%、Bは50%、Cが20%とします。選択肢はXとYがあり、どちらを選ぶかを考えます。各状況において得られるリターンは、選択肢Xの場合、10、8、4となり、選択肢Yの場合、5、7、8となると仮定します。

将来起こりうる状態のうち、起こる可能性が高い状態にだけ着目し、その状態のもとでの最大利益である行動案を選択する、という方法です。

今回の場合であれば、起こる確率がもっとも高い状態は、状況Bです。そのため、状況A とCは無視します。すると、得られるリターンは選択肢Xのときの8と選択肢Yのときの7のどちらかであり、当然「Xを選ぶ」と意思決定することになります。数学的アプローチの意思決定において、これほどシンプルなものがあるでしょうか。

次は、最大化を目的とするよりも自分の達成したい要求水準や目標水準を考え、その達成可能性ができるだけ大きいような行動を選択する、という方法です。いわゆる「許容範囲」を設定することで、意志決定を楽に行うことができます。

たとえばリターンの値が5までは許容できるが、4は許容できないと考えたとします。この場合、選択肢Xを選ぶと20%の確率でリターンが4になります。そうなることだけは絶対に避けたいとので、自動的に「Yを選ぶ」という意思決定になります。Yを選択すればリターンが「4」になることだけは絶対にないからです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら