「例えば」「要するに」駆使する人の言語力が高い理由 "抽象"と"具体"の往復が言語脳を鍛える

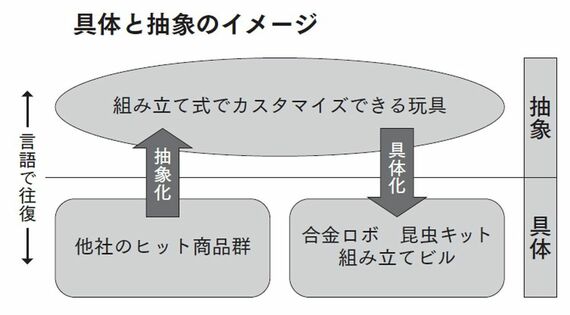

この場合、「抽象」にあたるのが組み立て式のおもちゃで、「具体」がそれぞれの商品です。組み立て式のおもちゃというフワっとした「抽象」のイメージから、ロボットや昆虫という「具体」としての商品が導かれたということになります。

これと逆の流れ、すなわち具体から抽象という方向で思考が進むこともあります。

たとえば、他社が最近、大ヒット商品をいくつか出したのですが、それがなぜ売れているのかが分析できません。企画チーム全員で意見を出し合った結果、共通するポイントが組み立て式にあるのでは、と気づきました。

パーツの組み方次第でカスタマイズでき、分解すれば再び組み立てる楽しさを味わえる。さらに子どもの創造性が養えるので親世代からも人気。であれば、同じ領域の玩具を自社もシリーズ化すれば継続して利益を生み出せるのではないか――。結果、生まれたのが先述の3つの商品ということになります。

この場合、既に存在する具体的なモノがどんな領域に属しているのかをつきとめる、すなわち具体を言語で抽象化した結果、「組み立てや分解で楽しめる」というイメージにたどり着いたということです。

重要なのは、この具体と抽象を繋いでいるのが言語であるということ。たとえばこの例では、玩具メーカーの企画会議で社員たちが言語で意味を考察し続けたり、頭の中で言葉で考えたりした結果、既存のヒット商品(具体)と組み立て式(抽象)を結びつけることができたのです。

具体と抽象を使いこなすための言語化力

このように、日々の思考の中で具体と抽象の両方をうまく使いこなすことができれば、世の中で起きている個々の事象を深層まで理解することができます。

たとえば、何か特殊な事件(具体)が続いて起きていれば、その背景にある社会的な構造(抽象)を頭に描くことができますし、反対に、一般的な原理(抽象)を、誰にでもわかりやすい身近な事例(具体)にたとえて、第三者に平易に説明することもできます。

一方、言語化力が高くない人はこの往復がバランスよくできません。たとえば、居酒屋で若いお客さんのグループが大きな声で飲んでいるようなとき、隣の60代の男性が「うるさいなぁ、若い奴は酒の飲み方を知らないからさ」といったとします。これは、目の前の若者グループを世の中にいる若者全体に一般化してしまい、総ぐるみで「若年層は飲酒マナーが悪い」という抽象の領域で捉えていることになります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら