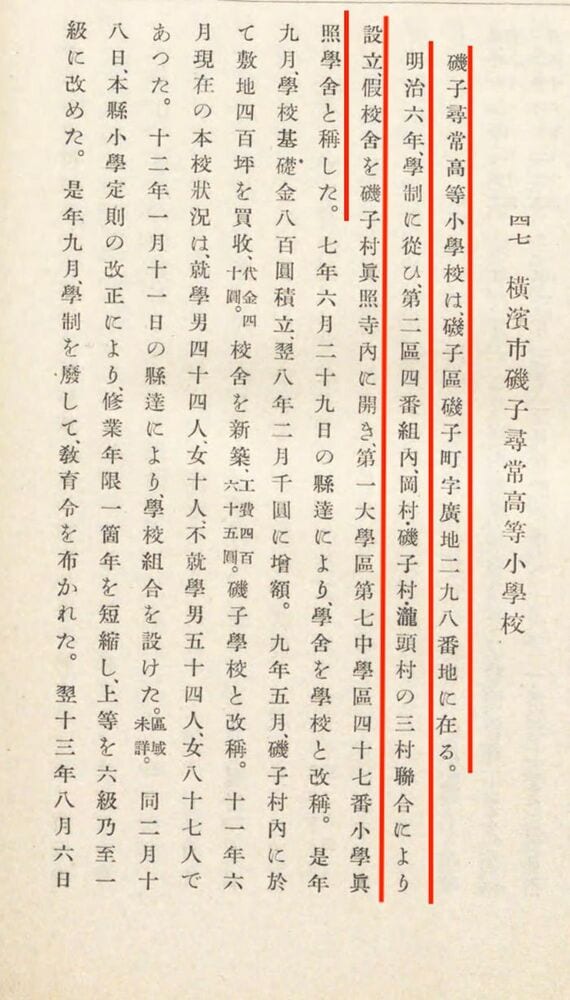

浜マーケットを通り抜け、100mほど歩いた場所に、横浜市立磯子小学校(横浜市磯子区久木町11‐1)がある。実はここ、そのすぐ隣にあるお寺の寺子屋が元になっているのだ。昭和7年(1932年)に編纂された『横浜市史稿 教育編』にもそのことが記されている。

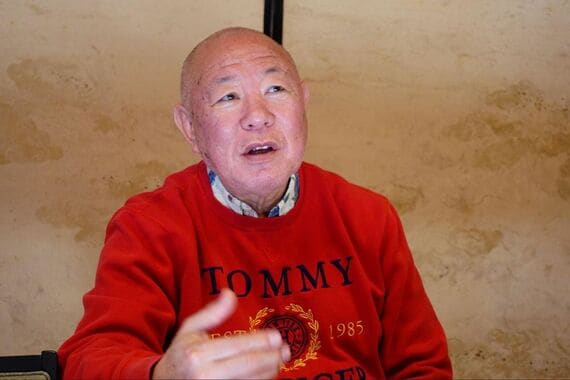

横浜市史稿にも登場する「高野山真言宗 禅馬山真照寺(横浜市磯子区磯子8‐14‐12)」の水谷栄寛住職に話を訊いた。

「伝え聞くところによると、ここ真照寺は平安末期の寿永元年(西暦1182年)に磯子の領主・平子有長によって再興されました。私で63代目ですね。ここらへんは、かつては漁村だったんだけど、土地もわりと肥えてるから、農業をやる人も多かった。だから半農半漁の家が多かったようですね」

歴史的に、教育にも熱心な土地だった

また商売をする家も多く、読み書き算盤は必須のスキルだった。そうした家の子どもたちが通ったのが、寺子屋だ。

「当寺を興した、平子有長は『吾妻鏡』にも登場するほどの豪族で、寺は荘園の役目も果たしていた。江戸時代には、幕府から朱印寺として、特別な祈願をする寺と認められていました。教育に関しても熱心で、当寺が開催する寺子屋ではかなり多くの門弟が学んだようです」(水谷さん)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら