錯覚から探る「見る」ことの危うさ《第1回》--錯視図形~古くて新しい不思議

試しに、同じ大きさのバナナを2個持ってきて、図3のジャストローの錯視のような配置に置き、子供に大きいほうを取っていいよと言ってみよう。その子供は、下側のバナナを取って、大きいほうを取ったと信じることであろう。日常生活の中で、私たち自身が、その子供と同じように、ありのままを見ていると信じて、錯覚に気づかないまま過ぎてしまっているかもしれないのだ。

図6は植物の葉が重なり合っている画像である。ここでは1枚1枚の葉がちゃんと見える。でも、実は、葉と葉が重なり合うところで、2枚の葉の色と明るさがほぼ等しく、葉と葉の境界の情報が画像には含まれていないところがある。にもかかわらず目で見ると、手前の葉と奥にあって部分的に隠されている葉がよく区別できる。

線の情報がないところに葉の輪郭が見えているわけで、図4と同じような主観的輪郭線の錯覚と見なせる。これは、錯覚が、ものをよりはっきり見るために役立っている場面と言えよう。

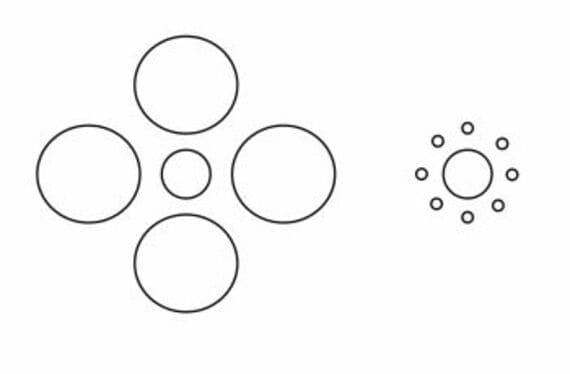

錯覚が生活の中で生かされていると見なせる場面もある。たとえば、ダイヤの指輪の中には、主となるダイヤの周りに小さいダイヤを多数配置したデザインが多く見られる。これは、図5のティチェナーの錯視を利用して、中央のダイヤをより大きく見せようとしているからだと言われている。

指輪のデザイナーがティチェナーの錯視という名称を知っているとは限らないが、そのように小さなダイヤを配置すると中央がより目立つことを少なくとも経験的に体得して、その性質を利用しているのであろう。

このように見てくると、目の錯覚は、決して特殊な場面でのみ現れる例外的現象などとは言えないことがわかっていただけるであろう。普段の生活の中でもその影響をたくさん受けている。このように生活と深くかかわっている目の錯覚を、数学の力を借りて探ろうとするのが、この連載の目的である。

錯覚は、心理学や認知科学の分野で古くから研究されてきた。そこに、数学という道具を持ち込むことによって、錯覚にも新しい世界が開ける姿を、次回以降で楽しんでいただければ幸いである。

すぎはら・こうきち

明治大学特任教授、工学博士。岐阜県生まれ。電子技術総合研究所、名古屋大学、東京大学などを経て現職。2010年ベスト錯覚コンテストで優勝。趣味はそば打ち。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら